組織単位(OU)

組織単位(OU)とは?

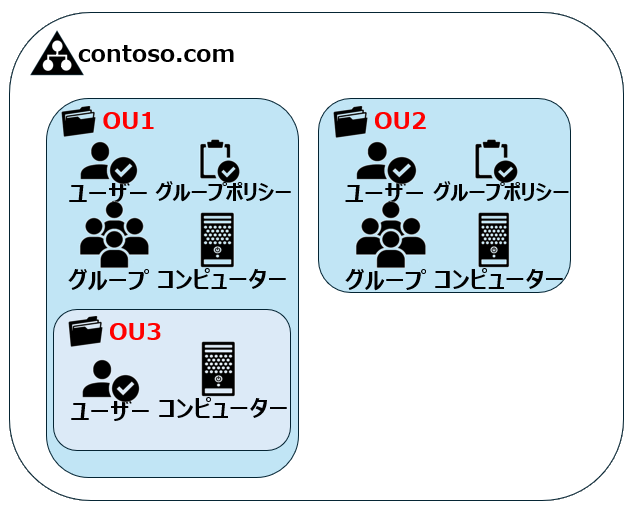

組織単位(OU)とは、Active Directory内でオブジェクトを論理的にグループ化するためのコンテナです。

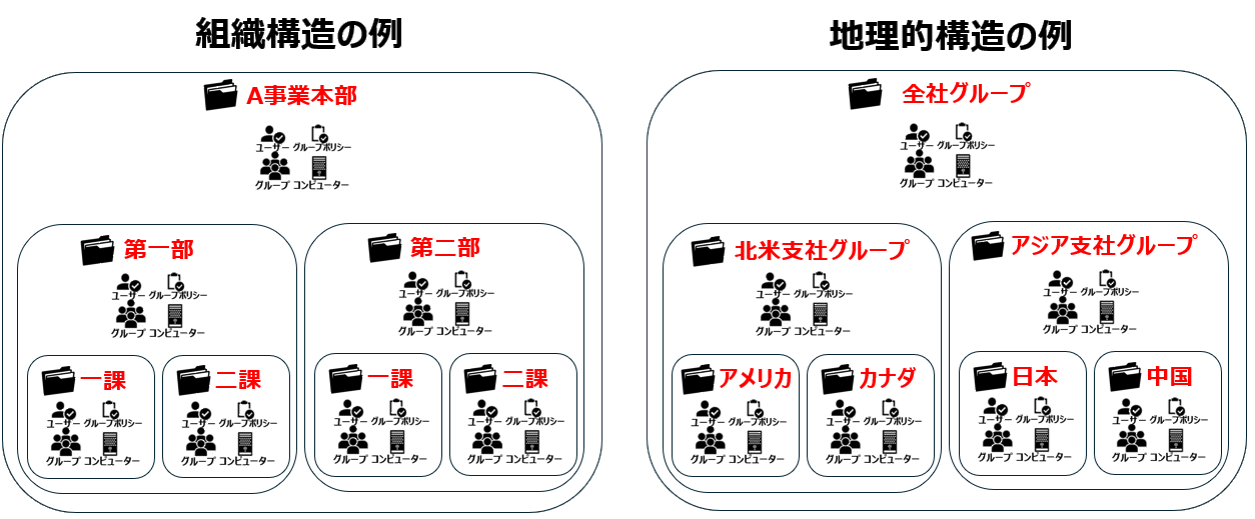

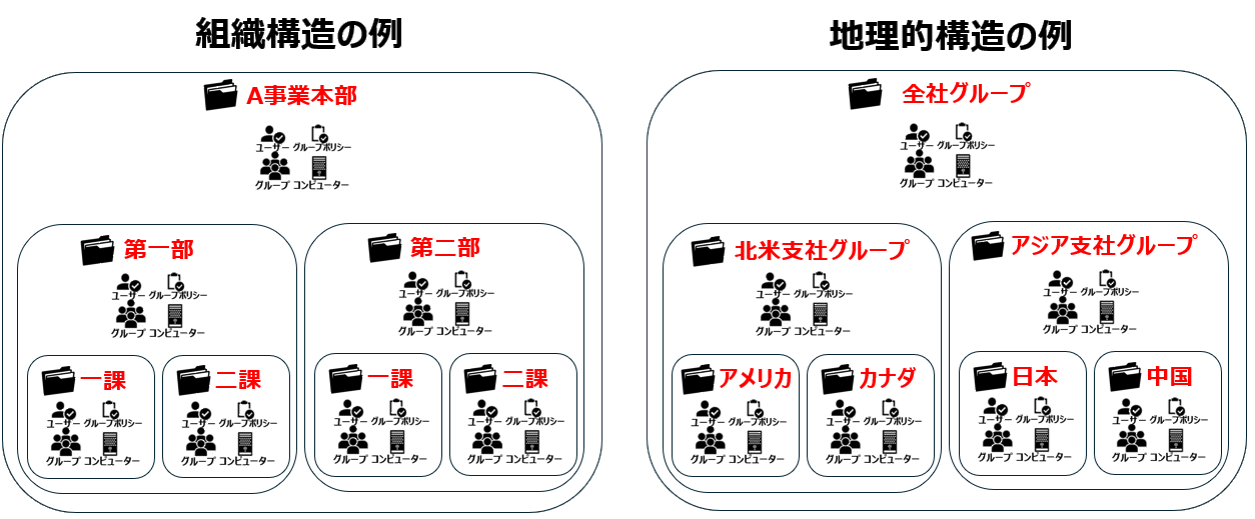

ドメイン内において階層構造を形成するために使用され、企業の組織構造や地理的な配置、業務機能などを反映した形で設計されることが一般的です。

OUはユーザー、グループ、コンピュータ、プリンターなどのリソースを格納し、管理できる単位として機能します。

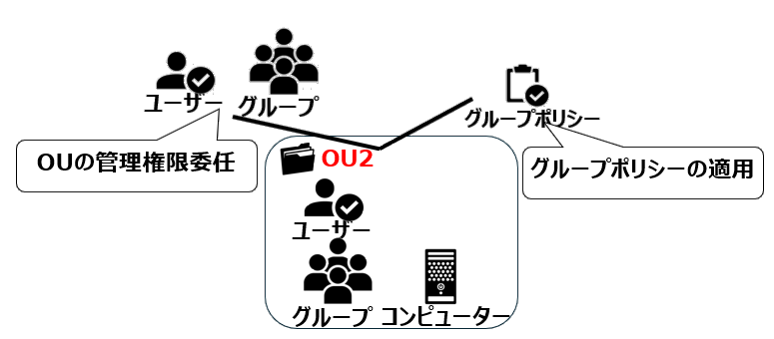

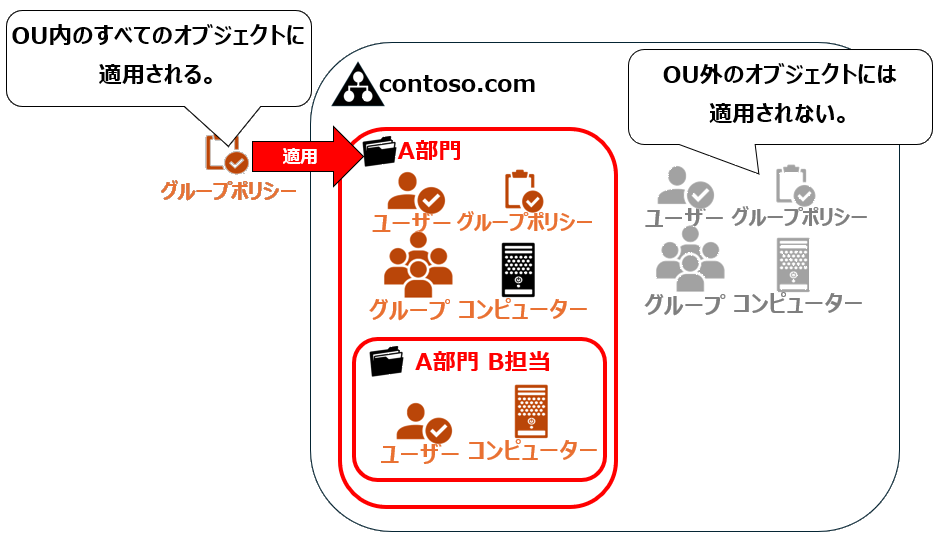

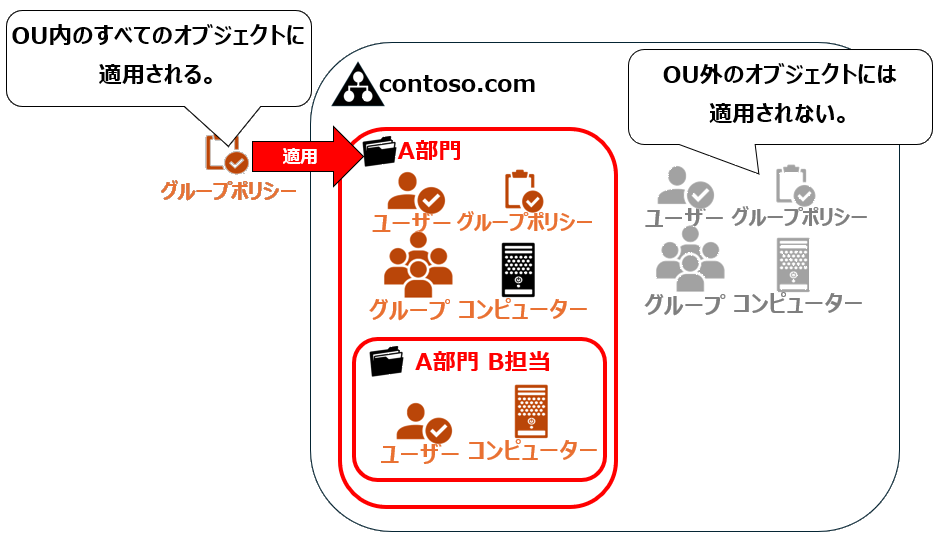

ドメイン内の基本コンテナとの大きな違いは、OUに対してグループポリシーオブジェクト(GPO)を適用できることと、OUごとに管理権限を委任できる点にあります。

例えば、IT部門、営業部門、経理部門といった組織構造に合わせてOUを作成し、それぞれに適したポリシーを適用することが可能です。

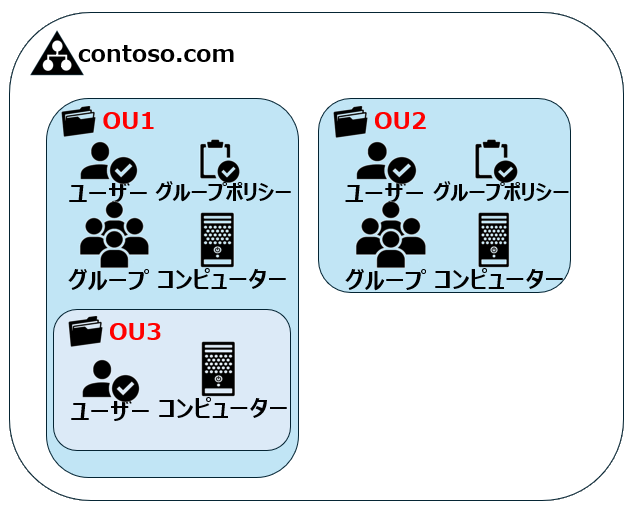

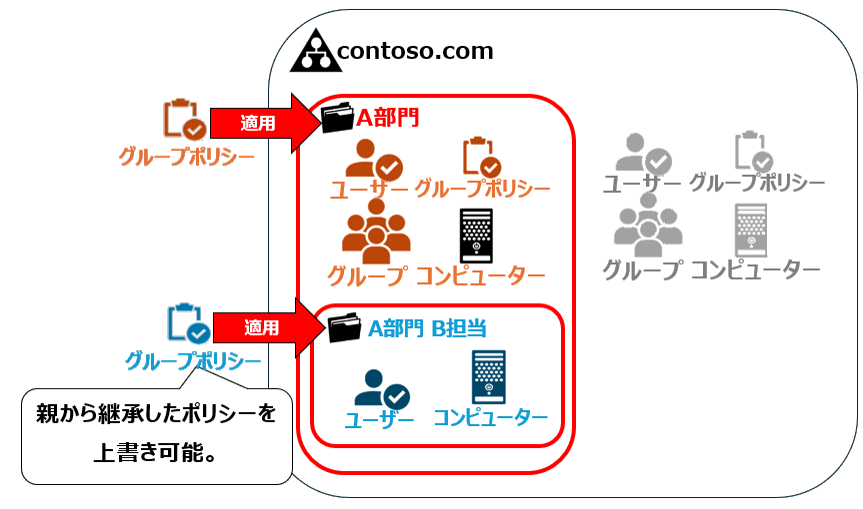

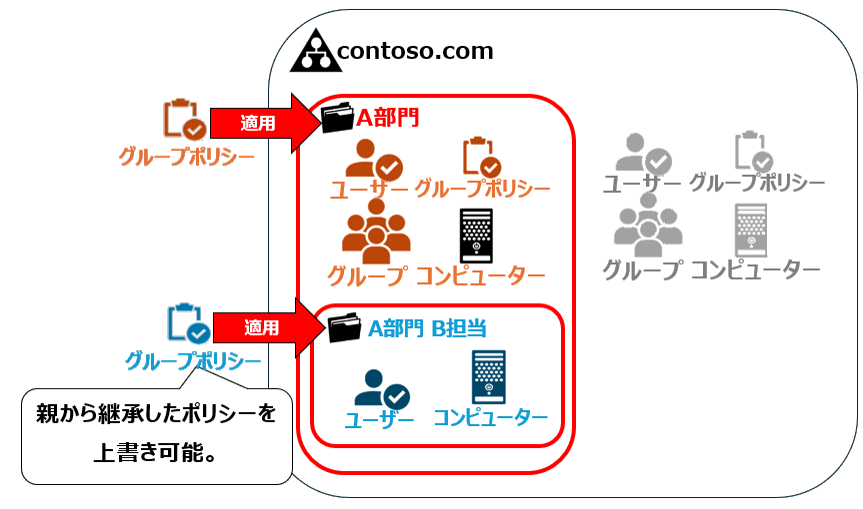

OUは入れ子構造(サブOU)も作成でき、親OUから子OUにポリシーが継承される仕組みになっています。

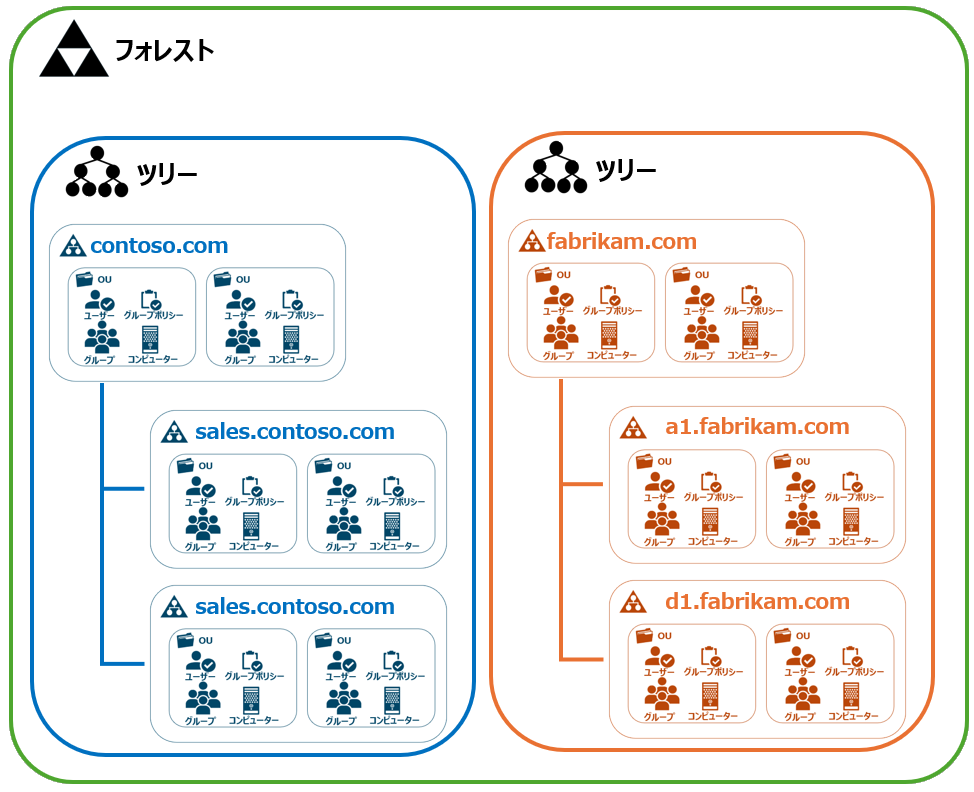

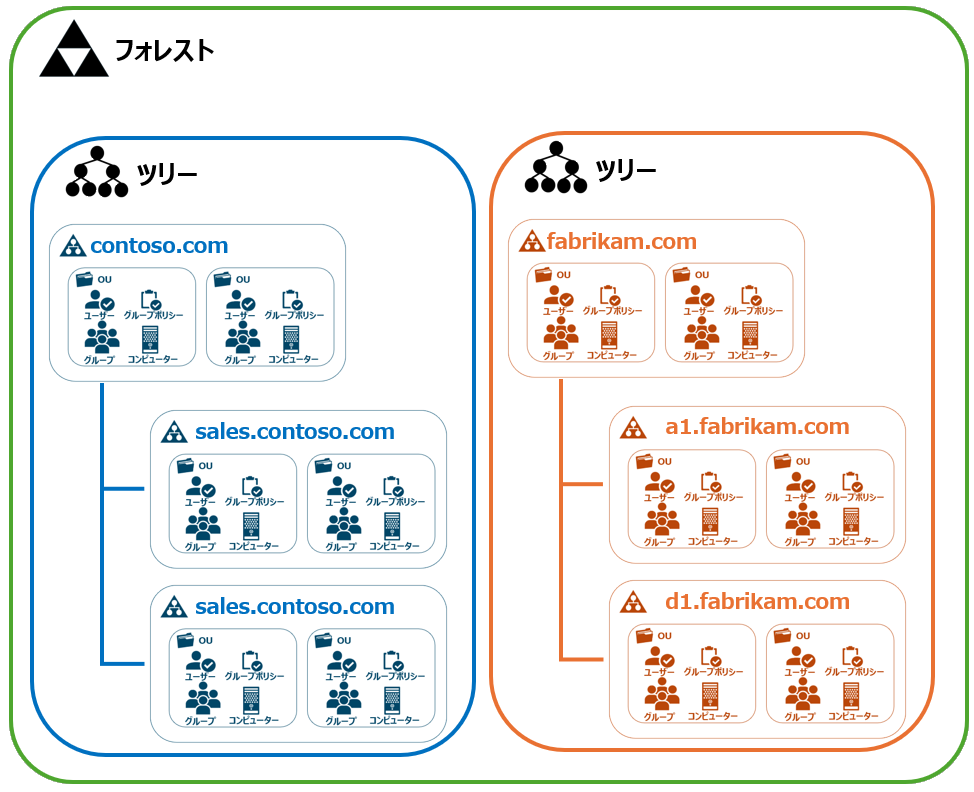

Active Directoryの階層構造の中で、フォレストが最上位、次にドメイン、そしてOUという順序になっており、OUはドメイン内でのオブジェクトの管理単位として非常に重要な役割を担っています。

OUの作成や変更、削除はActive Directory管理ツールを使用して行うことができ、大規模な組織では複雑なOU構造を持つことも珍しくありません。

なお、OUはネットワークのセキュリティ境界ではなく、あくまで管理上の論理的なグループ化であることを理解しておくことが重要です。

ドメイン内において階層構造を形成するために使用され、企業の組織構造や地理的な配置、業務機能などを反映した形で設計されることが一般的です。

OUはユーザー、グループ、コンピュータ、プリンターなどのリソースを格納し、管理できる単位として機能します。

ドメイン内の基本コンテナとの大きな違いは、OUに対してグループポリシーオブジェクト(GPO)を適用できることと、OUごとに管理権限を委任できる点にあります。

例えば、IT部門、営業部門、経理部門といった組織構造に合わせてOUを作成し、それぞれに適したポリシーを適用することが可能です。

OUは入れ子構造(サブOU)も作成でき、親OUから子OUにポリシーが継承される仕組みになっています。

Active Directoryの階層構造の中で、フォレストが最上位、次にドメイン、そしてOUという順序になっており、OUはドメイン内でのオブジェクトの管理単位として非常に重要な役割を担っています。

OUの作成や変更、削除はActive Directory管理ツールを使用して行うことができ、大規模な組織では複雑なOU構造を持つことも珍しくありません。

なお、OUはネットワークのセキュリティ境界ではなく、あくまで管理上の論理的なグループ化であることを理解しておくことが重要です。

OUの基本機能と特徴

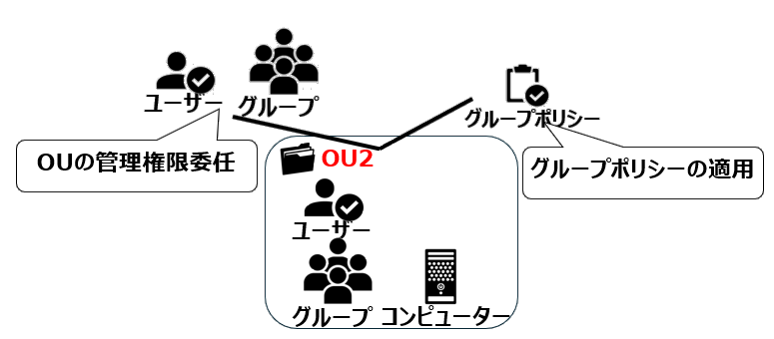

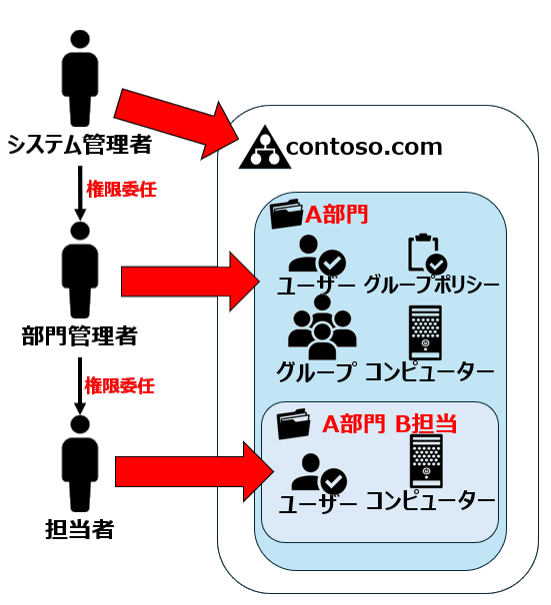

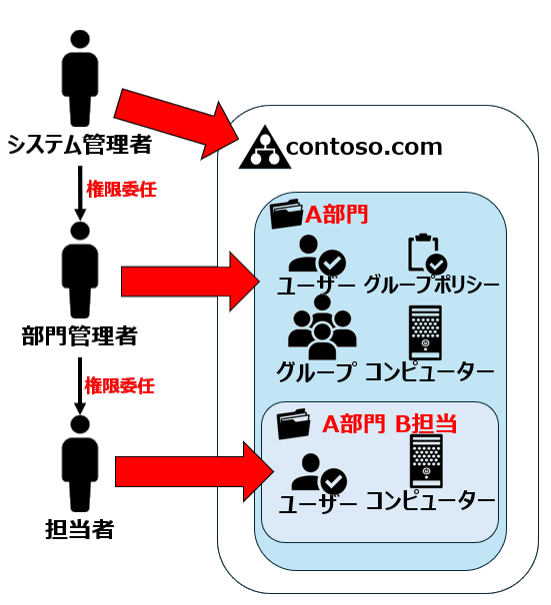

OUの基本機能と特徴は、管理権限の委任を可能にする点にあります。

システム管理者は特定のOUに対する管理権限を部門管理者や担当者に委任でき、全体管理者の負担を軽減しながら部門ごとの柔軟な運用を実現できます。

また、グループポリシーオブジェクト(GPO)の適用単位としての機能が重要です。

OUにGPOをリンクすることで、そのOU内のオブジェクトに対して一括してポリシーを適用でき、セキュリティ設定やソフトウェア配布、環境設定などを効率的に管理できます。

さらに、継承と上書きのメカニズムを持ち、親OUのポリシーが子OUに継承されますが、必要に応じて子OUでポリシーを上書きすることも可能です。

OUは階層構造を形成でき、企業組織図に沿った論理的な構造を表現できるため、大規模な組織でも直感的な管理が可能になります。

フィルタリング機能により、特定のオブジェクトに対してのみポリシーを適用することや、特定のオブジェクトをポリシー適用から除外することもできます。

また、OUはActive Directoryのレプリケーション単位ではなく、ドメイン全体がレプリケーションの単位となるため、OU構造の変更がネットワークトラフィックに与える影響は最小限です。

セキュリティ面では、OUごとにアクセス制御リスト(ACL)を設定でき、きめ細かなセキュリティ設計が可能です。

さらに、OUは動的に変更可能であり、組織変更に合わせて柔軟に構造を調整できることも大きな特徴です。

システム管理者は特定のOUに対する管理権限を部門管理者や担当者に委任でき、全体管理者の負担を軽減しながら部門ごとの柔軟な運用を実現できます。

また、グループポリシーオブジェクト(GPO)の適用単位としての機能が重要です。

OUにGPOをリンクすることで、そのOU内のオブジェクトに対して一括してポリシーを適用でき、セキュリティ設定やソフトウェア配布、環境設定などを効率的に管理できます。

さらに、継承と上書きのメカニズムを持ち、親OUのポリシーが子OUに継承されますが、必要に応じて子OUでポリシーを上書きすることも可能です。

OUは階層構造を形成でき、企業組織図に沿った論理的な構造を表現できるため、大規模な組織でも直感的な管理が可能になります。

フィルタリング機能により、特定のオブジェクトに対してのみポリシーを適用することや、特定のオブジェクトをポリシー適用から除外することもできます。

また、OUはActive Directoryのレプリケーション単位ではなく、ドメイン全体がレプリケーションの単位となるため、OU構造の変更がネットワークトラフィックに与える影響は最小限です。

セキュリティ面では、OUごとにアクセス制御リスト(ACL)を設定でき、きめ細かなセキュリティ設計が可能です。

さらに、OUは動的に変更可能であり、組織変更に合わせて柔軟に構造を調整できることも大きな特徴です。

組織単位(OU)を活用するメリット

組織単位(OU)を活用するメリットは、まず管理の効率化にあります。

組織構造や地理的な場所、機能などに基づいてリソースをグループ化することで、大規模環境でも効率的な管理が可能になります。

管理権限の委任により、IT部門の負担を分散しつつ、部門ごとの特性に応じた柔軟な対応が実現できます。

例えば、人事部のユーザー管理を人事部のIT担当者に委任することで、中央IT部門は戦略的な業務に集中できます。

ポリシー適用の最適化も重要なメリットで、部門や役割に応じた細かなポリシー設定により、セキュリティレベルと利便性のバランスを取ることができます。

例えば、開発部門には柔軟な権限を与え、経理部門には厳格なセキュリティ設定を適用するといった使い分けが可能です。

さらに、変更管理の容易さも挙げられます。

組織変更が発生した際も、OU構造を調整するだけで管理体制やポリシー適用を迅速に対応させることができます。

トラブルシューティングの効率化にも貢献し、問題発生時に影響範囲を特定のOUに絞り込むことで、解決時間を短縮できます。

スケーラビリティの向上も重要で、企業成長に合わせてOU構造を拡張していくことができ、新しい部門や支社の追加も容易です。

コンプライアンス対応も容易になり、部門ごとに異なる規制要件に対応したポリシーを適用することができます。

また、資産管理や監査の効率化にも貢献し、特定カテゴリのリソースを容易に識別・管理できるようになります。

組織構造や地理的な場所、機能などに基づいてリソースをグループ化することで、大規模環境でも効率的な管理が可能になります。

管理権限の委任により、IT部門の負担を分散しつつ、部門ごとの特性に応じた柔軟な対応が実現できます。

例えば、人事部のユーザー管理を人事部のIT担当者に委任することで、中央IT部門は戦略的な業務に集中できます。

ポリシー適用の最適化も重要なメリットで、部門や役割に応じた細かなポリシー設定により、セキュリティレベルと利便性のバランスを取ることができます。

例えば、開発部門には柔軟な権限を与え、経理部門には厳格なセキュリティ設定を適用するといった使い分けが可能です。

さらに、変更管理の容易さも挙げられます。

組織変更が発生した際も、OU構造を調整するだけで管理体制やポリシー適用を迅速に対応させることができます。

トラブルシューティングの効率化にも貢献し、問題発生時に影響範囲を特定のOUに絞り込むことで、解決時間を短縮できます。

スケーラビリティの向上も重要で、企業成長に合わせてOU構造を拡張していくことができ、新しい部門や支社の追加も容易です。

コンプライアンス対応も容易になり、部門ごとに異なる規制要件に対応したポリシーを適用することができます。

また、資産管理や監査の効率化にも貢献し、特定カテゴリのリソースを容易に識別・管理できるようになります。

OUの設計ベストプラクティス

OUの設計ベストプラクティスとして、まず明確な設計目的を持つことが重要です。

管理権限の委任、GPOの適用、または単純な分類のためなど、OUを作成する目的を事前に定義しましょう。

また、シンプルな構造を心がけ、不必要に複雑なOU階層は避けるべきです。

一般的に3〜4階層以内に抑えることで管理の見通しが良くなります。

組織に合った設計基準を選択し、地理的位置(本社、支社)、部門(営業、IT、人事)、機能(サーバー、クライアント)など、組織にとって最も理解しやすい分類方法を採用しましょう。

将来の拡張性を考慮し、組織の成長や変更に対応できる柔軟な構造を設計することも重要です。

グループポリシー適用戦略と一致させ、GPO適用の計画と密接に連携したOU設計を行い、ポリシーの継承や上書きを考慮した構造にします。

また、命名規則の標準化を図り、OUの名前は役割や目的を明確に示すものにし、組織全体で一貫した命名規則を使用しましょう。

テスト環境での検証を忘れず、本番環境に展開する前に設計をテスト環境で検証して問題点を洗い出します。

ドキュメント化も重要で、OU構造、設計理由、関連するGPOなどを文書化して、将来の管理者が理解できるようにします。

定期的な見直しを行い、組織変更や要件変更に応じてOU構造を定期的に評価し調整します。

最後に、セキュリティへの配慮を忘れず、最小権限の原則に基づいて管理委任を行い、重要なOUに対しては特に慎重にアクセス権を設定しましょう。

これらの実践により、効率的で管理しやすいOU設計が実現できます。

管理権限の委任、GPOの適用、または単純な分類のためなど、OUを作成する目的を事前に定義しましょう。

また、シンプルな構造を心がけ、不必要に複雑なOU階層は避けるべきです。

一般的に3〜4階層以内に抑えることで管理の見通しが良くなります。

組織に合った設計基準を選択し、地理的位置(本社、支社)、部門(営業、IT、人事)、機能(サーバー、クライアント)など、組織にとって最も理解しやすい分類方法を採用しましょう。

将来の拡張性を考慮し、組織の成長や変更に対応できる柔軟な構造を設計することも重要です。

グループポリシー適用戦略と一致させ、GPO適用の計画と密接に連携したOU設計を行い、ポリシーの継承や上書きを考慮した構造にします。

また、命名規則の標準化を図り、OUの名前は役割や目的を明確に示すものにし、組織全体で一貫した命名規則を使用しましょう。

テスト環境での検証を忘れず、本番環境に展開する前に設計をテスト環境で検証して問題点を洗い出します。

ドキュメント化も重要で、OU構造、設計理由、関連するGPOなどを文書化して、将来の管理者が理解できるようにします。

定期的な見直しを行い、組織変更や要件変更に応じてOU構造を定期的に評価し調整します。

最後に、セキュリティへの配慮を忘れず、最小権限の原則に基づいて管理委任を行い、重要なOUに対しては特に慎重にアクセス権を設定しましょう。

これらの実践により、効率的で管理しやすいOU設計が実現できます。

まとめ

今回はActiveDirectoryのOUについて解説しました。

システム構築者としては、構築するシステム専用のOUを切ってもらうよう調整することもあるので身近なものです。

OUの主要な価値は、グループポリシーの適用単位となることと、管理権限を委任できる点にあります。

企業におけるセキュリティの適用単位となることもあり、重要ですが柔軟性も必要という大変面倒なものです。

ただ、このOUの構成をきちんと考えておかないと、毎年4月の組織改編で泣きを見ることになったりと管理効率に直結します。

運用という面を考えた構成を検討できるように、OUがどういうものかをきちんと理解しておきましょう。

システム構築者としては、構築するシステム専用のOUを切ってもらうよう調整することもあるので身近なものです。

OUの主要な価値は、グループポリシーの適用単位となることと、管理権限を委任できる点にあります。

企業におけるセキュリティの適用単位となることもあり、重要ですが柔軟性も必要という大変面倒なものです。

ただ、このOUの構成をきちんと考えておかないと、毎年4月の組織改編で泣きを見ることになったりと管理効率に直結します。

運用という面を考えた構成を検討できるように、OUがどういうものかをきちんと理解しておきましょう。