時刻同期の概要

時刻同期とは

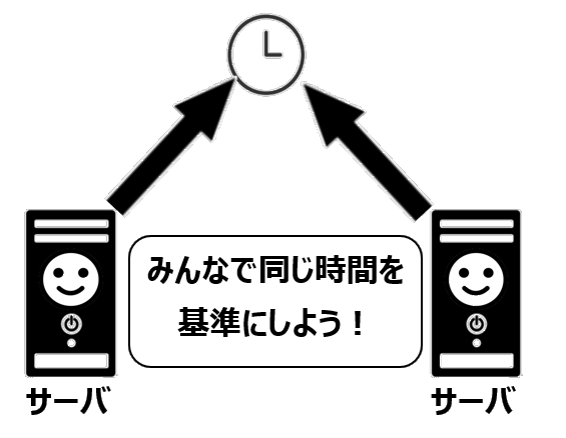

時刻同期とは、複数のコンピューターシステムやデバイスの内部時計を標準となる時刻に合わせる技術的プロセスです。

現代のシステム環境において、各々が正確な時刻を維持するということは実は重要な要素です。

現代のシステム環境において、各々が正確な時刻を維持するということは実は重要な要素です。

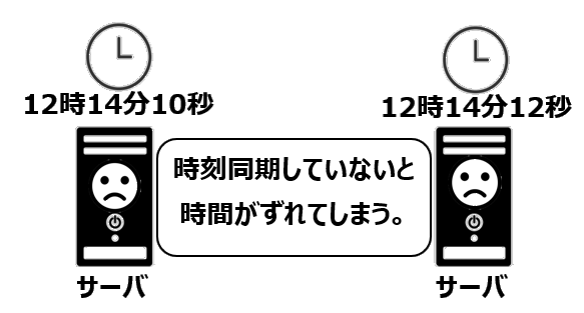

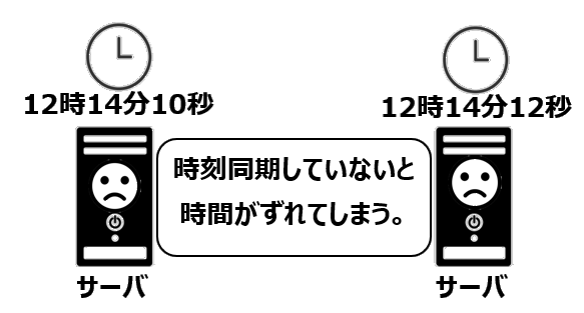

システムが正確な時刻を維持できない状態では、ネットワーク上のシステム間で時間のずれが生じ、これが様々な問題を引き起こすのです。

ただ、コンピューターの内部時計は、ハードウェア上の制約により自然にずれが生じてしまいます。

このずれのことを「ドリフト」と呼びます。

最初に正確な時間を設定できたとしても、徐々に時間がズレていってしまうのです。

そのため、外部の信頼できる時刻源と定期的に同期する必要があり、この動作のことを「時刻同期」と言います。

外部の信頼できる時刻減としては、 国際原子時計やGPS時刻など高精度な時刻源を基準とするのが一般的です。

インターネット上では、階層構造を持つ時刻同期ネットワークが構築されており、上位の精度の高い時計から順次下位の時計へと時刻情報が伝播していくことで、各システムの時刻が正確に維持されるような構造が作られています。

この時刻同期の仕組みで使われるのが、「NTP(Network Time Protocol)」というプロトコルになります。

現代のシステム環境において、各々が正確な時刻を維持するということは実は重要な要素です。

現代のシステム環境において、各々が正確な時刻を維持するということは実は重要な要素です。システムが正確な時刻を維持できない状態では、ネットワーク上のシステム間で時間のずれが生じ、これが様々な問題を引き起こすのです。

ただ、コンピューターの内部時計は、ハードウェア上の制約により自然にずれが生じてしまいます。

このずれのことを「ドリフト」と呼びます。

タイムドリフト

システムにおける時刻はOS起動時にハートウェアの物理時計(リアルタイムクロック)を参照して、OSの時計(システムクロック)に反映します。

これは、OSが停止している時は、OSで時刻を刻むことができないため、物理機器であるハードウェア側で時間を記憶しておく必要があるためです。

ハードウェアの物理時計は、主に水晶振動子と呼ばれる安定して一定周期の振動を生み出す部品を使用しております。

ただ、この部品も温度や経年劣化、微小な電圧の変化などでも時刻にずれが発生してしまうのです。

これは、OSが停止している時は、OSで時刻を刻むことができないため、物理機器であるハードウェア側で時間を記憶しておく必要があるためです。

ハードウェアの物理時計は、主に水晶振動子と呼ばれる安定して一定周期の振動を生み出す部品を使用しております。

ただ、この部品も温度や経年劣化、微小な電圧の変化などでも時刻にずれが発生してしまうのです。

最初に正確な時間を設定できたとしても、徐々に時間がズレていってしまうのです。

そのため、外部の信頼できる時刻源と定期的に同期する必要があり、この動作のことを「時刻同期」と言います。

外部の信頼できる時刻減としては、 国際原子時計やGPS時刻など高精度な時刻源を基準とするのが一般的です。

インターネット上では、階層構造を持つ時刻同期ネットワークが構築されており、上位の精度の高い時計から順次下位の時計へと時刻情報が伝播していくことで、各システムの時刻が正確に維持されるような構造が作られています。

この時刻同期の仕組みで使われるのが、「NTP(Network Time Protocol)」というプロトコルになります。

時刻同期の重要性

時刻同期が適切に行われていないと、様々な問題が発生する可能性があるので具体例を見ていきましょう。

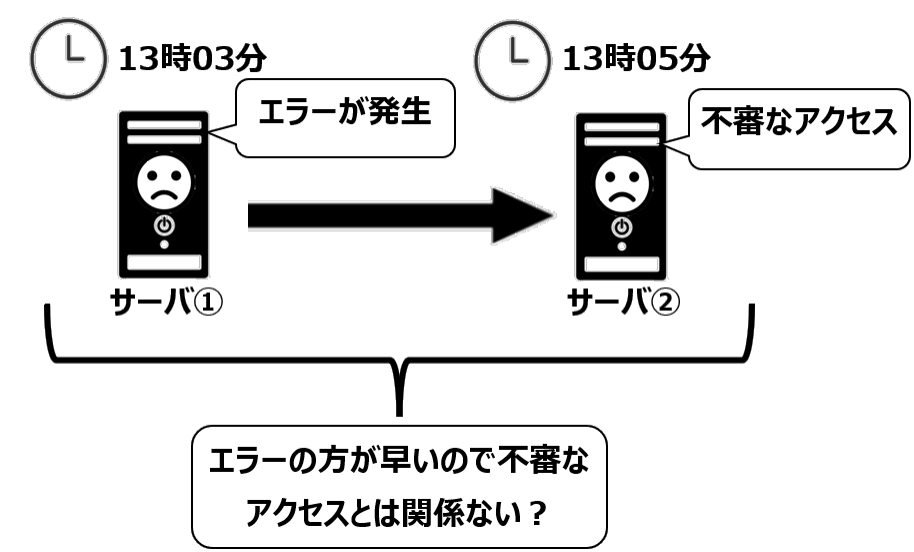

まず、ログ管理の観点から考えてみましょう。

複数のサーバーやネットワーク機器からログを収集する際、時刻が異なっていると何が起こるでしょうか?

例えば、あるセキュリティインシデントが発生した場合、正確な時系列でイベントを追跡できなくなります。

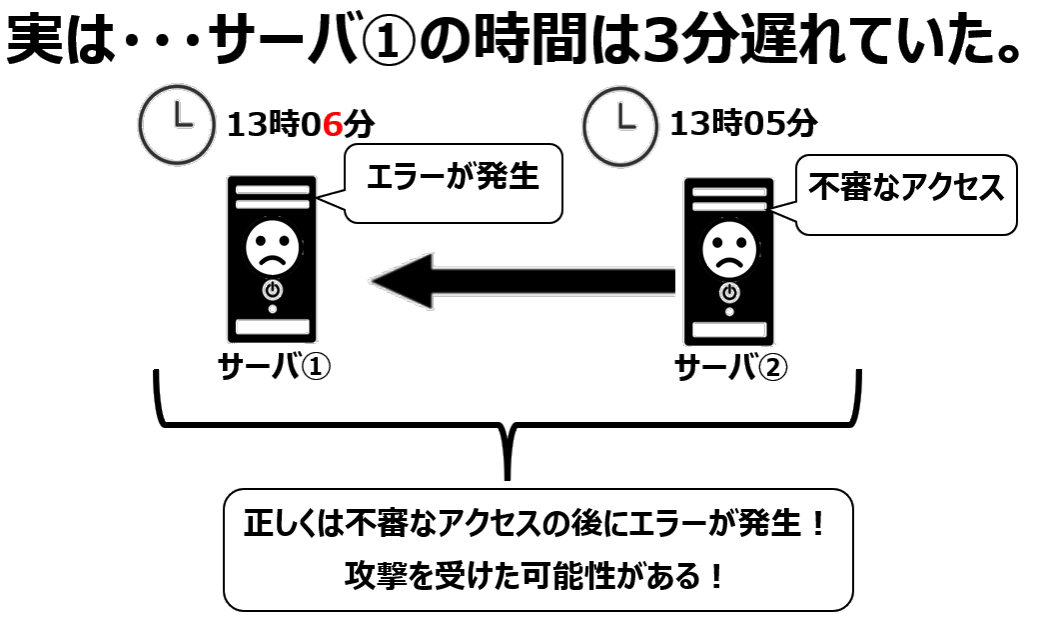

「このサーバーでは13:03にエラーが発生し、別のサーバーでは13:05に不審なアクセスがあった」というデータがあった場合、時刻が正確でないとどちらが先に起きたのか判断できず、原因究明が困難になります。

本当は不審なアクセスの方が先に起きており、外部からの攻撃によってエラーが発生していたのに、時刻のせいで順番が逆になり真実がわからなくなってしまいます。

また、データベースのトランザクション処理や分散システムにおける整合性の維持にも時刻同期は不可欠です。

例えば、金融システムでの取引やチケット予約システムなどでは、ミリ秒単位の時刻の違いがビジネス上の大きな問題になる可能性があります。

時刻のズレによって、決済の順番が変わってしまうことで損害を出してしまうこともあるのです。

さらに、SSL/TLS証明書の検証や暗号化通信においても正確な時刻が必要です。

証明書の有効期限の確認は各コンピュータのシステム時計に基づいて行われるため、時刻が大きくずれていると、有効な証明書が無効と判断されたり、逆に期限切れの証明書が有効と判断されたりするリスクがあります。

このように複数のシステムが連携して一つのサービスを提供する場合、各システム間の時刻同期が取れていないと、サービス全体の信頼性が損なわれるようなことが起きてしまうのです。

NTPの歴史と発展

時刻同期で使われるNTPの歴史は、コンピューターネットワークが拡大し始めた1980年代初頭にさかのぼります。

1981年、デラウェア大学のデイビッド・ミルズ博士によってNTPの初期バージョンが設計されました。

インターネットの前身であるARPANET上でのネットワーク時刻同期の必要性から生まれたこのプロトコルは、分散システム間での時刻同期を実現する目的を持っていました。

1985年には公式にNTPとして知られるようになり、1988年にはNTPバージョン1の仕様がRFC1059として文書化されました。

このバージョンでは基本的な時刻同期の仕組みが実装されましたが、精度や安定性にはまだ課題がありました。

その後間もなく、1989年にNTPバージョン2(RFC1119)が登場し、アルゴリズムの改良によって同期精度が向上しました。

1992年に発表されたNTPバージョン3(RFC1305)は大きな進化を遂げ、階層的なストラタム構造や洗練された統計アルゴリズムの導入により、ミリ秒単位の精度を実現しました。

このバージョンは長期にわたって広く使用され、インターネットの急速な成長に伴いNTPも標準的な時刻同期プロトコルとして世界中に普及していきました。

2010年に標準化されたNTPバージョン4(RFC5905)では、前バージョンからの互換性を維持しながら、セキュリティ機能の強化やネットワーク効率の改善、IPv6対応などが図られました。

また、この頃には世界中の自発的なNTPサーバーを集約した「NTPプール」が誕生し、誰でも容易に信頼性の高い時刻源にアクセスできる環境が整いました。

近年では、NTPに対するセキュリティ脅威への懸念から、Network Time Security(NTS)などの認証・暗号化機能の開発が進んでいます。

また、IoTデバイスの急増に対応するため、より軽量な実装や省電力設計も研究されています。

さらに、高頻度取引などの超精密な時刻同期が必要な領域では、NTPを補完するPTP(Precision Time Protocol)なども発展しています。

現在、NTPは40年近くの歴史を持ちながらも、インターネットインフラストラクチャーの重要な一部として進化し続けています。

デイビッド・ミルズ博士の先見性ある設計は、今日のデジタル社会を支える時刻同期の礎となり、分散システムにおける時間の課題に対する標準的な解決策として確固たる地位を築いています。

1981年、デラウェア大学のデイビッド・ミルズ博士によってNTPの初期バージョンが設計されました。

インターネットの前身であるARPANET上でのネットワーク時刻同期の必要性から生まれたこのプロトコルは、分散システム間での時刻同期を実現する目的を持っていました。

1985年には公式にNTPとして知られるようになり、1988年にはNTPバージョン1の仕様がRFC1059として文書化されました。

このバージョンでは基本的な時刻同期の仕組みが実装されましたが、精度や安定性にはまだ課題がありました。

その後間もなく、1989年にNTPバージョン2(RFC1119)が登場し、アルゴリズムの改良によって同期精度が向上しました。

1992年に発表されたNTPバージョン3(RFC1305)は大きな進化を遂げ、階層的なストラタム構造や洗練された統計アルゴリズムの導入により、ミリ秒単位の精度を実現しました。

このバージョンは長期にわたって広く使用され、インターネットの急速な成長に伴いNTPも標準的な時刻同期プロトコルとして世界中に普及していきました。

2010年に標準化されたNTPバージョン4(RFC5905)では、前バージョンからの互換性を維持しながら、セキュリティ機能の強化やネットワーク効率の改善、IPv6対応などが図られました。

また、この頃には世界中の自発的なNTPサーバーを集約した「NTPプール」が誕生し、誰でも容易に信頼性の高い時刻源にアクセスできる環境が整いました。

近年では、NTPに対するセキュリティ脅威への懸念から、Network Time Security(NTS)などの認証・暗号化機能の開発が進んでいます。

また、IoTデバイスの急増に対応するため、より軽量な実装や省電力設計も研究されています。

さらに、高頻度取引などの超精密な時刻同期が必要な領域では、NTPを補完するPTP(Precision Time Protocol)なども発展しています。

現在、NTPは40年近くの歴史を持ちながらも、インターネットインフラストラクチャーの重要な一部として進化し続けています。

デイビッド・ミルズ博士の先見性ある設計は、今日のデジタル社会を支える時刻同期の礎となり、分散システムにおける時間の課題に対する標準的な解決策として確固たる地位を築いています。

NTPのバージョン

過去のNTPのバージョンと特徴を整理してみます。

NTPは現在、v4が2010年にリリースされ、主にこのバージョンが使われるようになっています。

バージョンが上がるごとに時刻同の精度向上やうるう秒などのイレギュラー対応、セキュリティ対策の向上など機能の高性能化が進んでいるのがわかります。

NTPは現在、v4が2010年にリリースされ、主にこのバージョンが使われるようになっています。

バージョンが上がるごとに時刻同の精度向上やうるう秒などのイレギュラー対応、セキュリティ対策の向上など機能の高性能化が進んでいるのがわかります。

| バージョン | リリース年 | RFC | 主な特徴 | 改善点 |

|---|---|---|---|---|

| NTPv1 | 1988年 | RFC 1059 | 基本的な時刻同期メカニズムの実装 UDP/IPプロトコルの採用 クライアント・サーバーモデルの確立 |

初期版のため基本機能のみ 精度は比較的低い |

| NTPv2 | 1989年 | RFC 1119 | 同期アルゴリズムの改良 アクセス制御の導入 基本的な認証機能の追加 |

NTPv1からの精度向上 セキュリティ機能の初期導入 |

| NTPv3 | 1992年 | RFC 1305 | ストラタム階層構造の洗練 フィルタリングアルゴリズムの改善 さらなる精度向上 広範なプラットフォーム対応 |

ミリ秒単位の精度を実現 大規模ネットワークでの安定性向上 長期間にわたり主流として使用 |

| NTPv4 | 2010年 | RFC 5905 | IPv6完全対応 拡張認証機能 自動構成能力の向上 クラスタリング技術の採用 うるう秒処理の改善 |

セキュリティ強化 ネットワーク効率の向上 Autokey認証プロトコル モバイルデバイス対応 |

| NTPv5 (開発中) |

未定 | 策定中 | Network Time Security (NTS)の完全統合 量子耐性を持つ暗号化 軽量実装オプション 超高精度時刻同期の拡張 |

最新のセキュリティ脅威への対応 IoT環境での効率性向上 クラウド環境での最適化 |

まとめ

時刻同期に関する最初の導入として、概要を解説しました。

時刻同期が正常にできていないと複数のシステム間で整合性が取れず、障害に発展したりログ分析が困難になります。

システム設定にはあまり関係のなさそうな話しですが、システム構築に置けるインフラの設計書には必ず時刻同期の章が書かれるくらいには重要です

複数のシステムを持つ企業であれば、その全てのシステムで同じ時刻となるように同期しておかないといけないので重要な基盤システムです。

しっかりと学習していきましょう。

時刻同期が正常にできていないと複数のシステム間で整合性が取れず、障害に発展したりログ分析が困難になります。

システム設定にはあまり関係のなさそうな話しですが、システム構築に置けるインフラの設計書には必ず時刻同期の章が書かれるくらいには重要です

複数のシステムを持つ企業であれば、その全てのシステムで同じ時刻となるように同期しておかないといけないので重要な基盤システムです。

しっかりと学習していきましょう。