フォワードプロキシの冗長化

フォワードプロキシの冗長化の重要性

フォワードプロキシは、利用者がインターネット上のWebコンテンツを利用するのに必要となる重要な基盤です。

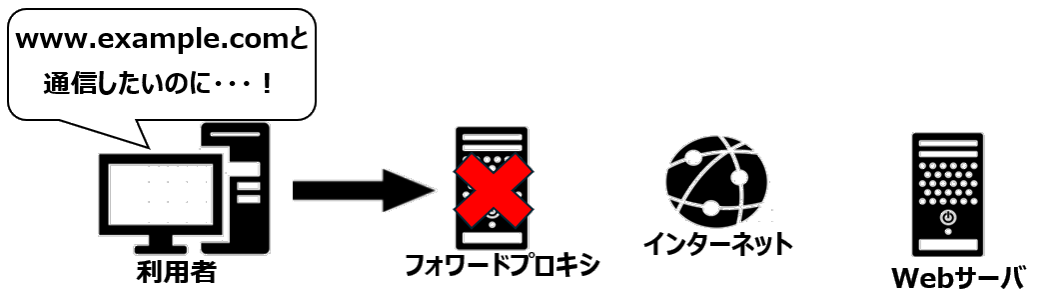

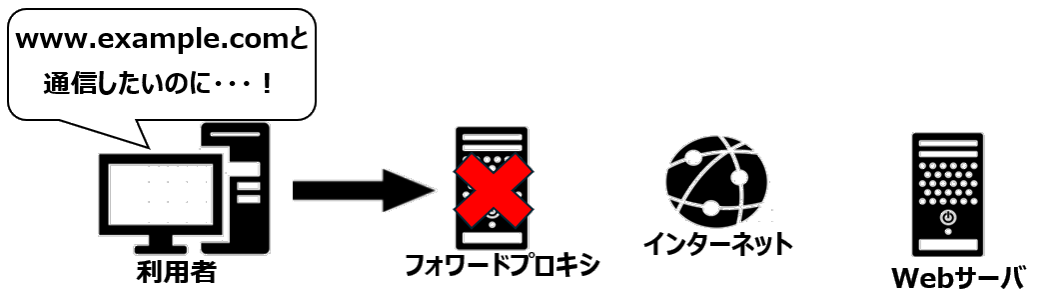

フォワードプロキシを冗長化しない場合、最も明白なリスクは単一障害点(SPOF)となることです。

プロキシサーバーが何らかの理由でダウンすると、組織内の全ユーザーがインターネットにアクセスできなくなる可能性があります。

これはビジネス運営に重大な支障をきたし、特にインターネットに依存する業務(クラウドサービスの利用、オンライン会議、Eメール通信など)が完全に停止してしまいます。

また、プロキシサーバーの過負荷によるパフォーマンス低下もリスクとして考えられます。

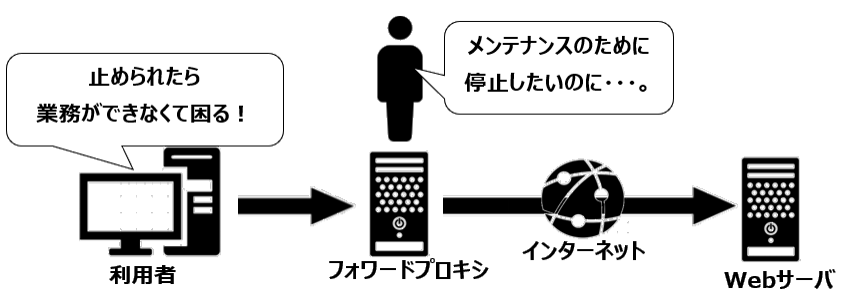

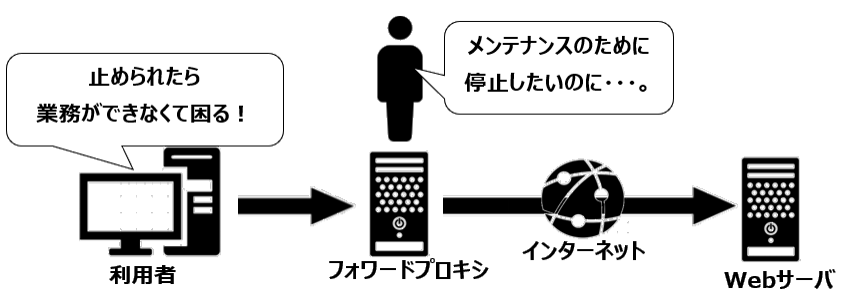

ソフトウェアアップデートやハードウェアメンテナンスの際に、サービスを一時停止せざるを得ず、計画的なダウンタイムであっても業務への影響は避けられません。

このようなダウンタイムを嫌い、セキュリティパッチの適用が遅れるリスクも高まります。

これらのリスクを総合的に考えると、ビジネスクリティカルな環境では、フォワードプロキシの冗長化は単なる選択肢ではなく、必須の対策と言えるでしょう。

フォワードプロキシを冗長化しない場合、最も明白なリスクは単一障害点(SPOF)となることです。

プロキシサーバーが何らかの理由でダウンすると、組織内の全ユーザーがインターネットにアクセスできなくなる可能性があります。

これはビジネス運営に重大な支障をきたし、特にインターネットに依存する業務(クラウドサービスの利用、オンライン会議、Eメール通信など)が完全に停止してしまいます。

また、プロキシサーバーの過負荷によるパフォーマンス低下もリスクとして考えられます。

ソフトウェアアップデートやハードウェアメンテナンスの際に、サービスを一時停止せざるを得ず、計画的なダウンタイムであっても業務への影響は避けられません。

このようなダウンタイムを嫌い、セキュリティパッチの適用が遅れるリスクも高まります。

これらのリスクを総合的に考えると、ビジネスクリティカルな環境では、フォワードプロキシの冗長化は単なる選択肢ではなく、必須の対策と言えるでしょう。

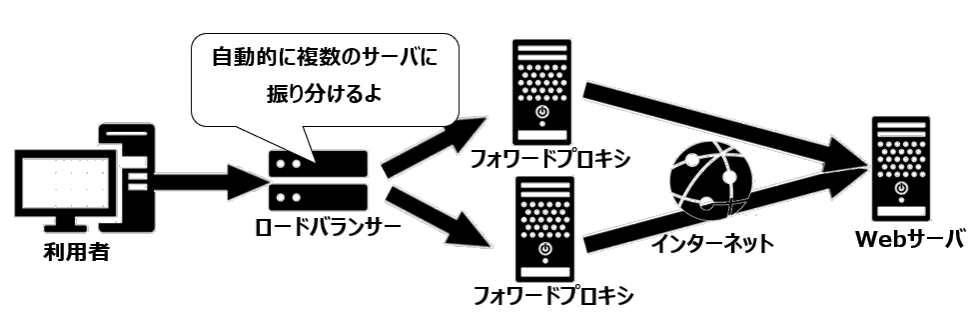

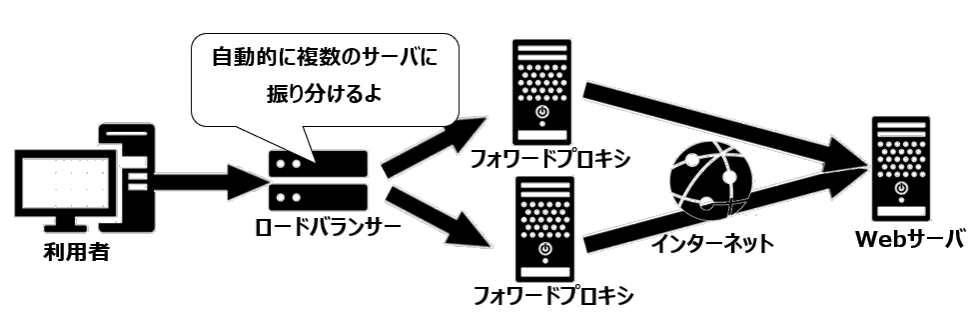

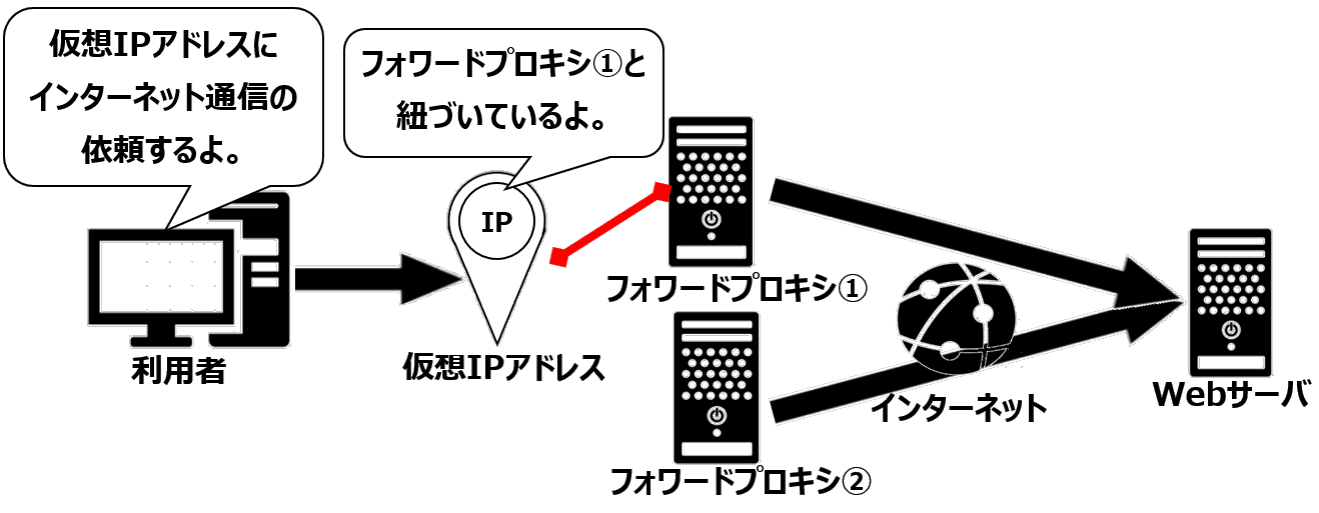

ロードバランサー方式

フォワードプロキシの冗長化においてロードバランサーを活用する方式は、高い可用性と拡張性を実現するための効果的なアプローチです。

この方式では、クライアントからのリクエストは最初にロードバランサーに到達し、ロードバランサーが背後に配置された複数のプロキシサーバーへとトラフィックを分散させます。

クライアントはプロキシサーバーへ直接アクセスするのではなく、ロードバランサーが提供する単一のエントリーポイント(一般的に仮想IP)を使用するため、個々のプロキシサーバーの存在を意識する必要がありません。

ロードバランサーを使用した冗長化構成の中核となるのは、流入トラフィックをどのように分散させるかを決定するロードバランシングアルゴリズムです。

最も基本的なアルゴリズムはラウンドロビン方式で、リクエストを順番に各プロキシサーバーへ振り分けます。

より洗練されたアプローチとして、現在のアクティブ接続数が最も少ないサーバーを選択する最少接続数方式や、応答時間が最も短いサーバーを優先する応答時間重視方式があり、これらはリアルタイムのサーバー負荷状況に基づいてより効率的な分散を実現します。

特定の基準(クライアントIPアドレスやセッションID等)に基づいて同一クライアントからのリクエストを常に同じプロキシサーバーに送信するスティッキーセッション方式も、認証を必要とするプロキシ環境では重要な選択肢となります。

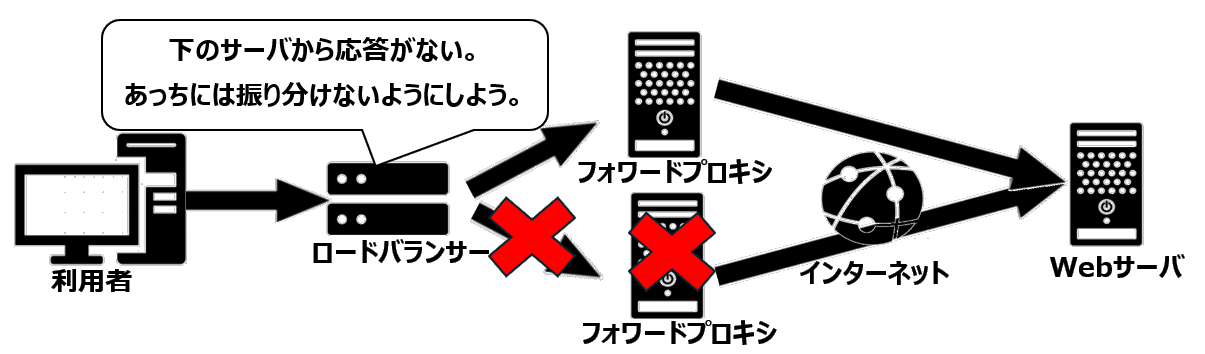

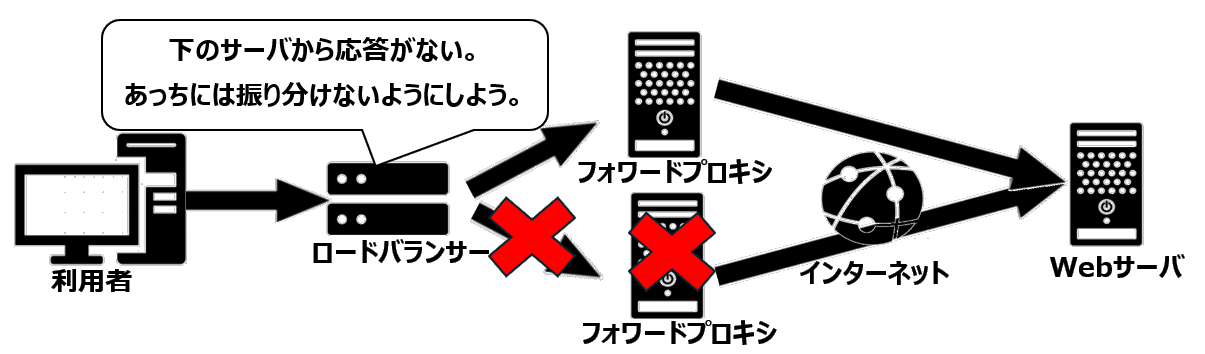

ロードバランサーを用いた冗長化の重要な機能として、ヘルスチェックによる障害検知もあります。

ロードバランサーは定期的に各プロキシサーバーの状態を監視し、応答がない、または応答が遅いサーバーを自動的に切り離します。

ヘルスチェックはシンプルなTCP接続確認から、実際のHTTPリクエストを送信して応答を検証するアプリケーションレベルのチェックまで様々な方法で実装できます。

高度なヘルスチェックでは、単なる可用性だけでなく、パフォーマンス指標(レスポンス時間、エラー率など)も考慮して、最適なサービス品質を維持します。

この方式では、クライアントからのリクエストは最初にロードバランサーに到達し、ロードバランサーが背後に配置された複数のプロキシサーバーへとトラフィックを分散させます。

クライアントはプロキシサーバーへ直接アクセスするのではなく、ロードバランサーが提供する単一のエントリーポイント(一般的に仮想IP)を使用するため、個々のプロキシサーバーの存在を意識する必要がありません。

ロードバランサーを使用した冗長化構成の中核となるのは、流入トラフィックをどのように分散させるかを決定するロードバランシングアルゴリズムです。

最も基本的なアルゴリズムはラウンドロビン方式で、リクエストを順番に各プロキシサーバーへ振り分けます。

より洗練されたアプローチとして、現在のアクティブ接続数が最も少ないサーバーを選択する最少接続数方式や、応答時間が最も短いサーバーを優先する応答時間重視方式があり、これらはリアルタイムのサーバー負荷状況に基づいてより効率的な分散を実現します。

特定の基準(クライアントIPアドレスやセッションID等)に基づいて同一クライアントからのリクエストを常に同じプロキシサーバーに送信するスティッキーセッション方式も、認証を必要とするプロキシ環境では重要な選択肢となります。

ロードバランサーを用いた冗長化の重要な機能として、ヘルスチェックによる障害検知もあります。

ロードバランサーは定期的に各プロキシサーバーの状態を監視し、応答がない、または応答が遅いサーバーを自動的に切り離します。

ヘルスチェックはシンプルなTCP接続確認から、実際のHTTPリクエストを送信して応答を検証するアプリケーションレベルのチェックまで様々な方法で実装できます。

高度なヘルスチェックでは、単なる可用性だけでなく、パフォーマンス指標(レスポンス時間、エラー率など)も考慮して、最適なサービス品質を維持します。

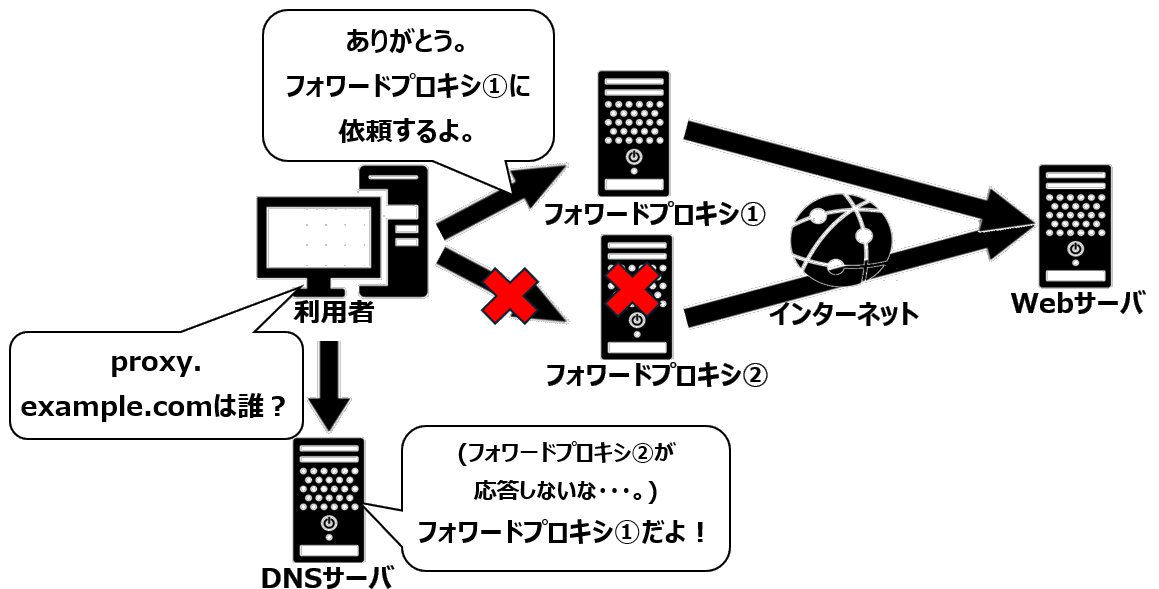

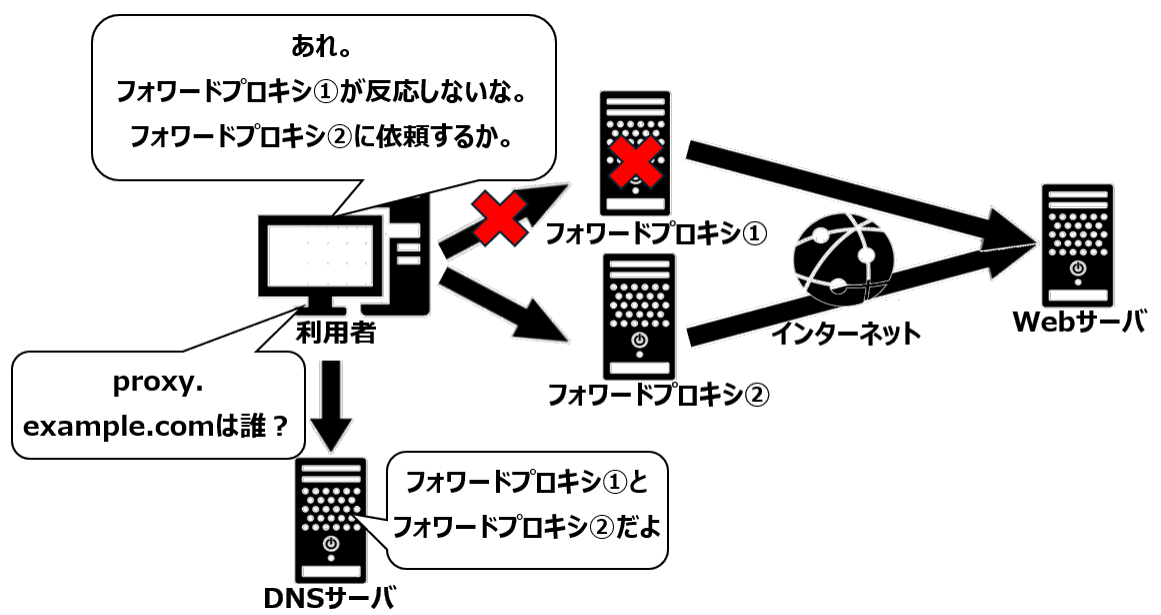

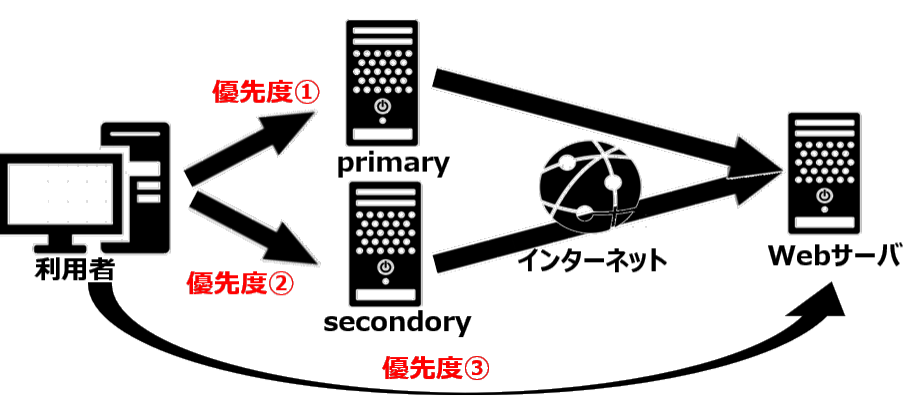

DNSラウンドロビン方式

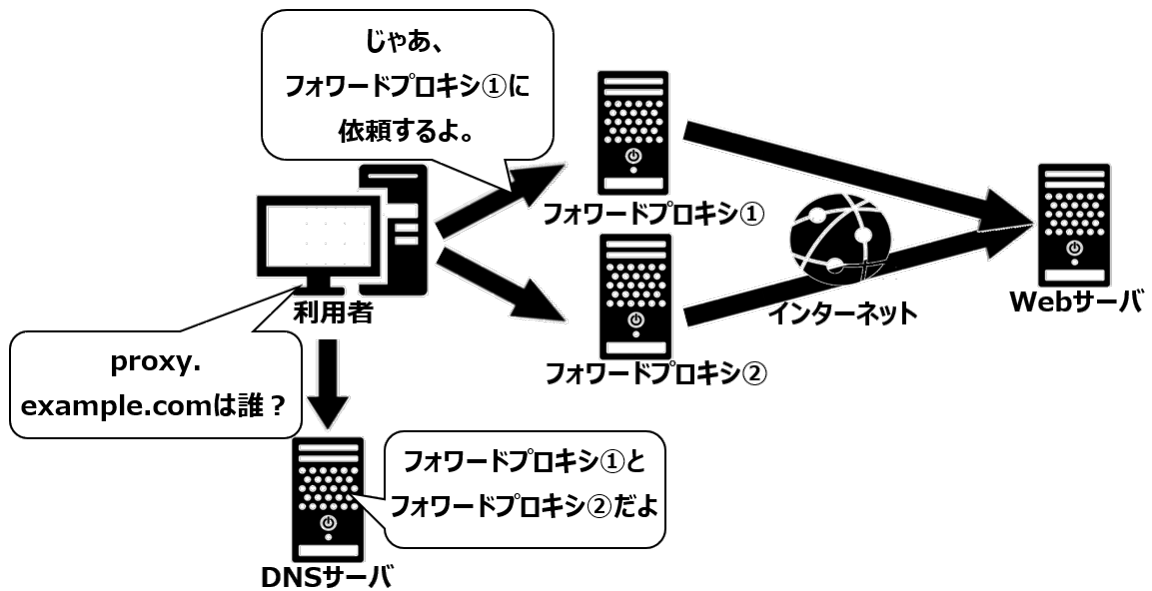

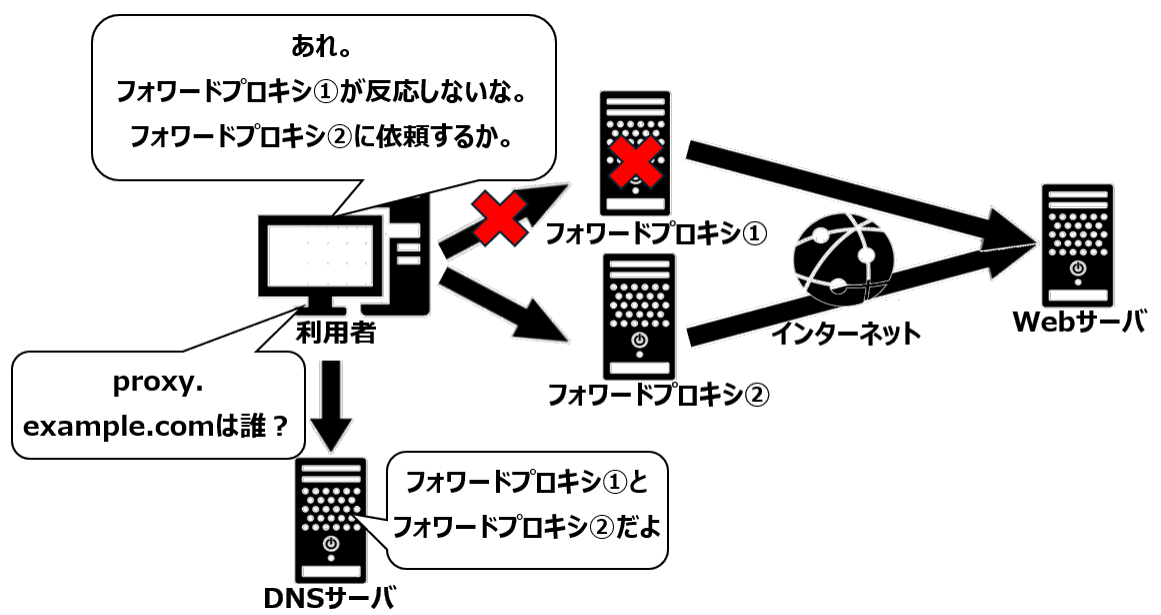

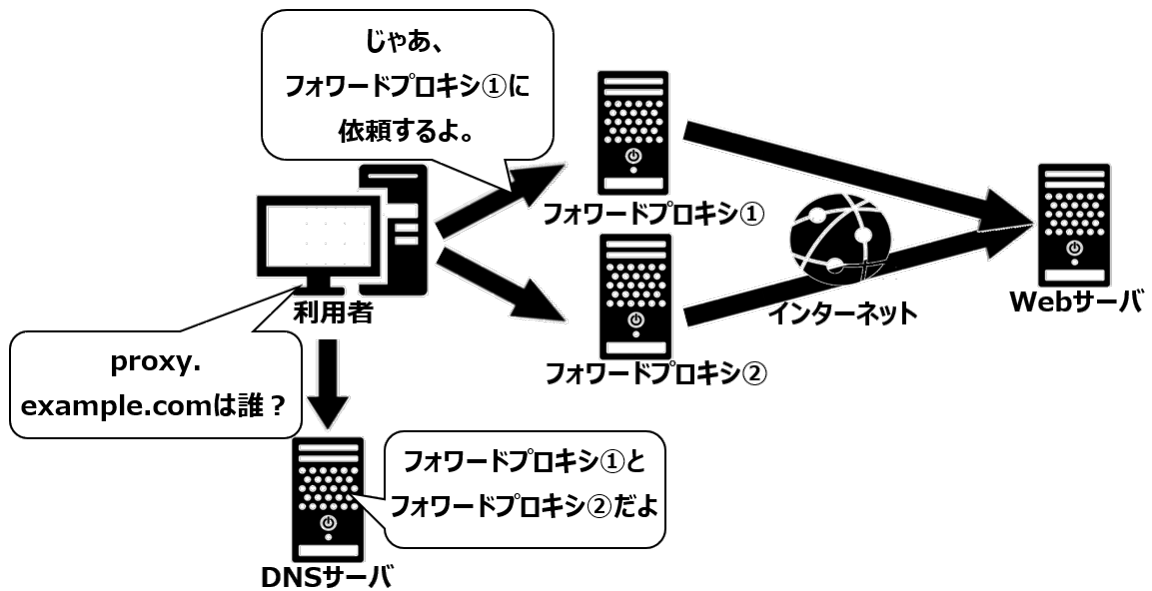

DNSを活用したロードバランシングは、フォワードプロキシの冗長化において比較的シンプルかつ効果的な方法です。

この手法では、単一のプロキシホスト名(例:proxy.company.com)に対して複数の異なるIPアドレスを関連付け、これらのアドレスをDNSレスポンスで提供します。

クライアントがプロキシホスト名を解決する際、DNSサーバーは設定された複数のIPアドレスを応答として返し、クライアント側でこれらのアドレスから一つを選択して接続を試みます。

この方式の基本的な実装であるDNSラウンドロビンでは、DNSサーバーは問い合わせに対して応答する際、登録されたIPアドレスの順序を毎回変更します。

これにより、異なるクライアントは異なるプロキシサーバーに自然に分散されるため、負荷分散が実現できます。

例えば、1回目の問い合わせには「IPアドレスA、B、C」の順で応答し、次の問い合わせには「IPアドレスB、C、A」の順で応答するといった形式です。

クライアント側では通常、リストの先頭IPアドレスに接続を試みるため、結果的にトラフィックが分散されます。

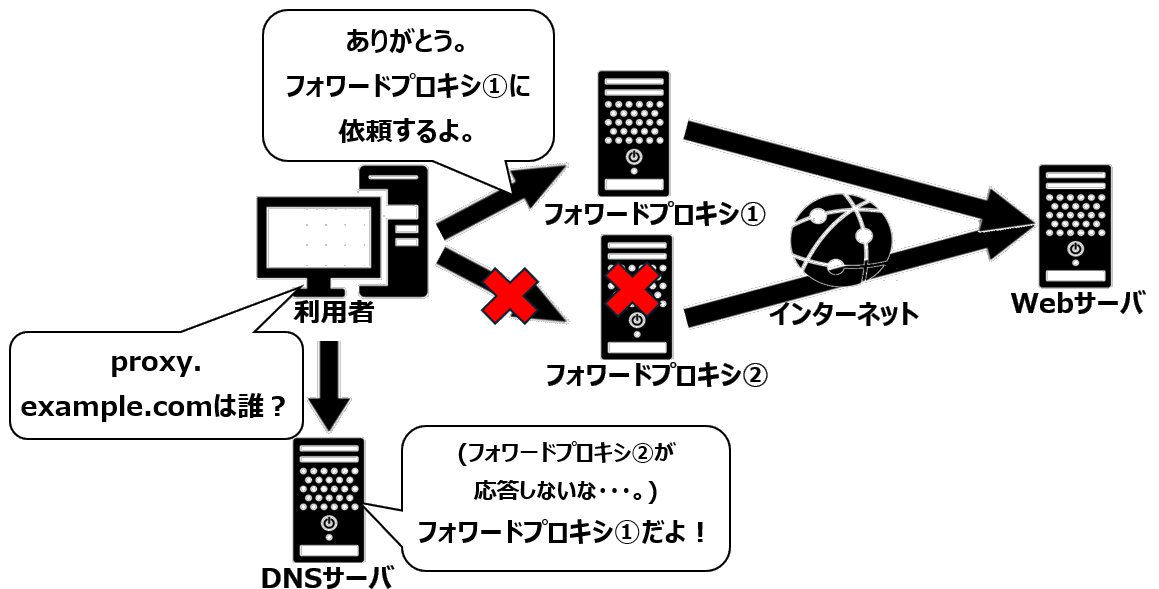

DNSを使用した冗長化の重要な特長は、障害検知と自動フェイルオーバー機能です。

最近のDNSサービスでは、登録されたプロキシサーバーの健全性を定期的に確認し、応答しないサーバーをDNS応答から自動的に除外することができます。

これにより、障害が発生したプロキシサーバーへのトラフィック転送を防止し、可用性を高めることが可能です。

障害から復旧したサーバーは、再度ヘルスチェックに合格すれば自動的にDNS応答に復帰します。

この方式の実装にあたっては、TTL(Time To Live)値の適切な設定が重要です。

TTLが長すぎると、DNSレコードがクライアントやDNSキャッシュサーバーに長時間キャッシュされ、障害発生時の切り替えが遅れる原因となります。

逆にTTLが短すぎると、DNSサーバーへの問い合わせ頻度が増加し、余分な負荷がかかります。

一般的には、数分から数十分程度のTTL値が設定されることが多いですが、環境や要件に応じて調整が必要です。

クライアント側の挙動も重要な考慮点です。

多くのウェブブラウザやアプリケーションはDNSから得られた複数のIPアドレスを活用し、最初のアドレスへの接続に失敗した場合、次のアドレスへの接続を自動的に試みます。

しかし、すべてのクライアントソフトウェアがこの動作を保証するわけではないため、クライアント側の設定や使用するソフトウェアによっては追加の対策が必要な場合もあります。

DNSベースのロードバランシング方式は、専用のロードバランサーハードウェアが不要で実装が比較的容易である点、既存のDNSインフラを活用できる点など、コスト効率の高い冗長化方式として多くの組織で採用されています。

ただし、DNSキャッシュによる切り替え遅延や、DNSサーバー自体の可用性に依存するといった課題も存じ合わせ持つため、重要度の高いシステムでは他の冗長化手法と組み合わせて使用されることも少なくありません。

この手法では、単一のプロキシホスト名(例:proxy.company.com)に対して複数の異なるIPアドレスを関連付け、これらのアドレスをDNSレスポンスで提供します。

クライアントがプロキシホスト名を解決する際、DNSサーバーは設定された複数のIPアドレスを応答として返し、クライアント側でこれらのアドレスから一つを選択して接続を試みます。

この方式の基本的な実装であるDNSラウンドロビンでは、DNSサーバーは問い合わせに対して応答する際、登録されたIPアドレスの順序を毎回変更します。

これにより、異なるクライアントは異なるプロキシサーバーに自然に分散されるため、負荷分散が実現できます。

例えば、1回目の問い合わせには「IPアドレスA、B、C」の順で応答し、次の問い合わせには「IPアドレスB、C、A」の順で応答するといった形式です。

クライアント側では通常、リストの先頭IPアドレスに接続を試みるため、結果的にトラフィックが分散されます。

DNSを使用した冗長化の重要な特長は、障害検知と自動フェイルオーバー機能です。

最近のDNSサービスでは、登録されたプロキシサーバーの健全性を定期的に確認し、応答しないサーバーをDNS応答から自動的に除外することができます。

これにより、障害が発生したプロキシサーバーへのトラフィック転送を防止し、可用性を高めることが可能です。

障害から復旧したサーバーは、再度ヘルスチェックに合格すれば自動的にDNS応答に復帰します。

この方式の実装にあたっては、TTL(Time To Live)値の適切な設定が重要です。

TTLが長すぎると、DNSレコードがクライアントやDNSキャッシュサーバーに長時間キャッシュされ、障害発生時の切り替えが遅れる原因となります。

逆にTTLが短すぎると、DNSサーバーへの問い合わせ頻度が増加し、余分な負荷がかかります。

一般的には、数分から数十分程度のTTL値が設定されることが多いですが、環境や要件に応じて調整が必要です。

クライアント側の挙動も重要な考慮点です。

多くのウェブブラウザやアプリケーションはDNSから得られた複数のIPアドレスを活用し、最初のアドレスへの接続に失敗した場合、次のアドレスへの接続を自動的に試みます。

しかし、すべてのクライアントソフトウェアがこの動作を保証するわけではないため、クライアント側の設定や使用するソフトウェアによっては追加の対策が必要な場合もあります。

DNSベースのロードバランシング方式は、専用のロードバランサーハードウェアが不要で実装が比較的容易である点、既存のDNSインフラを活用できる点など、コスト効率の高い冗長化方式として多くの組織で採用されています。

ただし、DNSキャッシュによる切り替え遅延や、DNSサーバー自体の可用性に依存するといった課題も存じ合わせ持つため、重要度の高いシステムでは他の冗長化手法と組み合わせて使用されることも少なくありません。

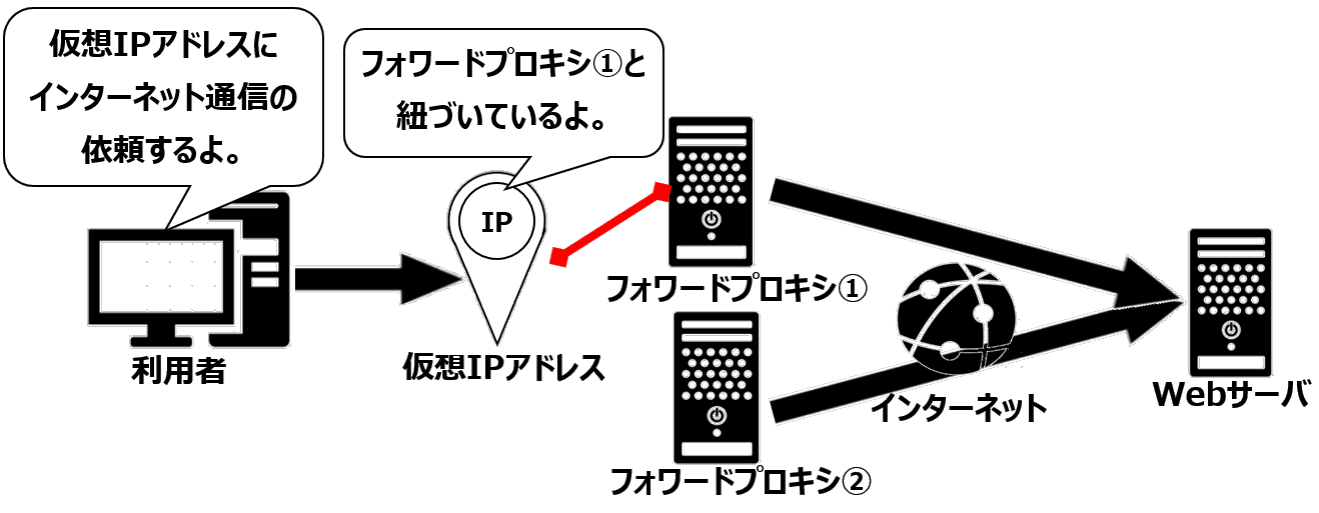

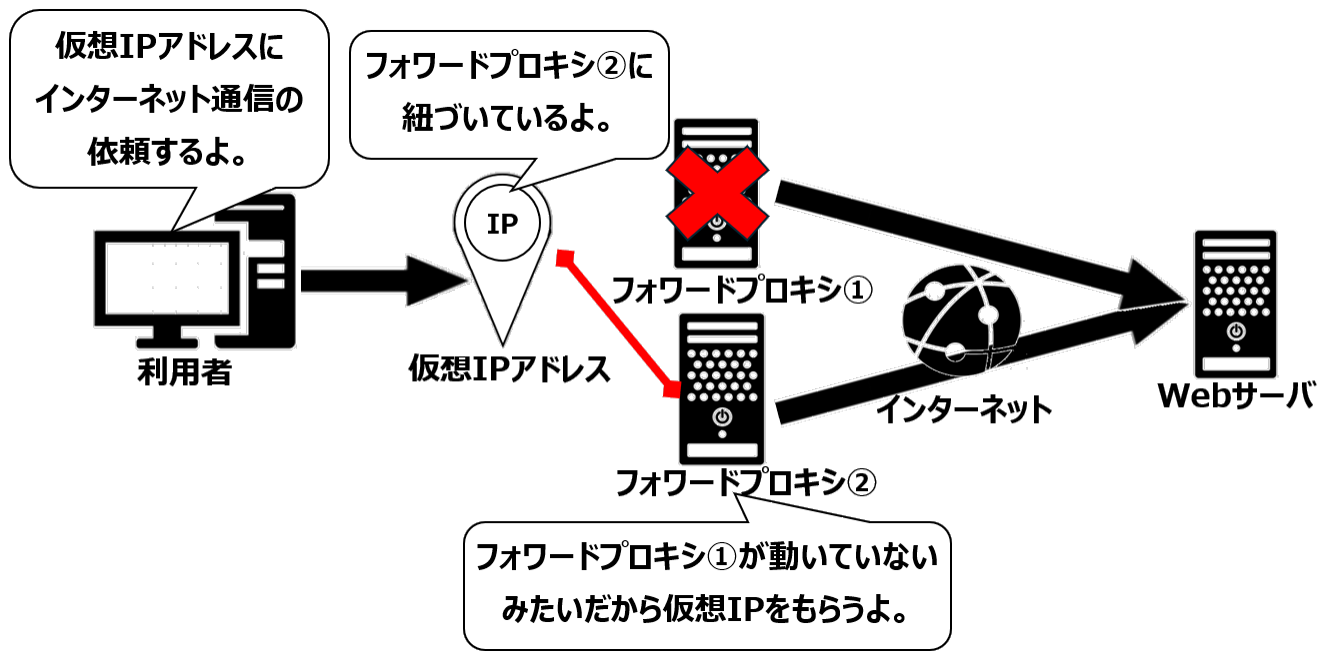

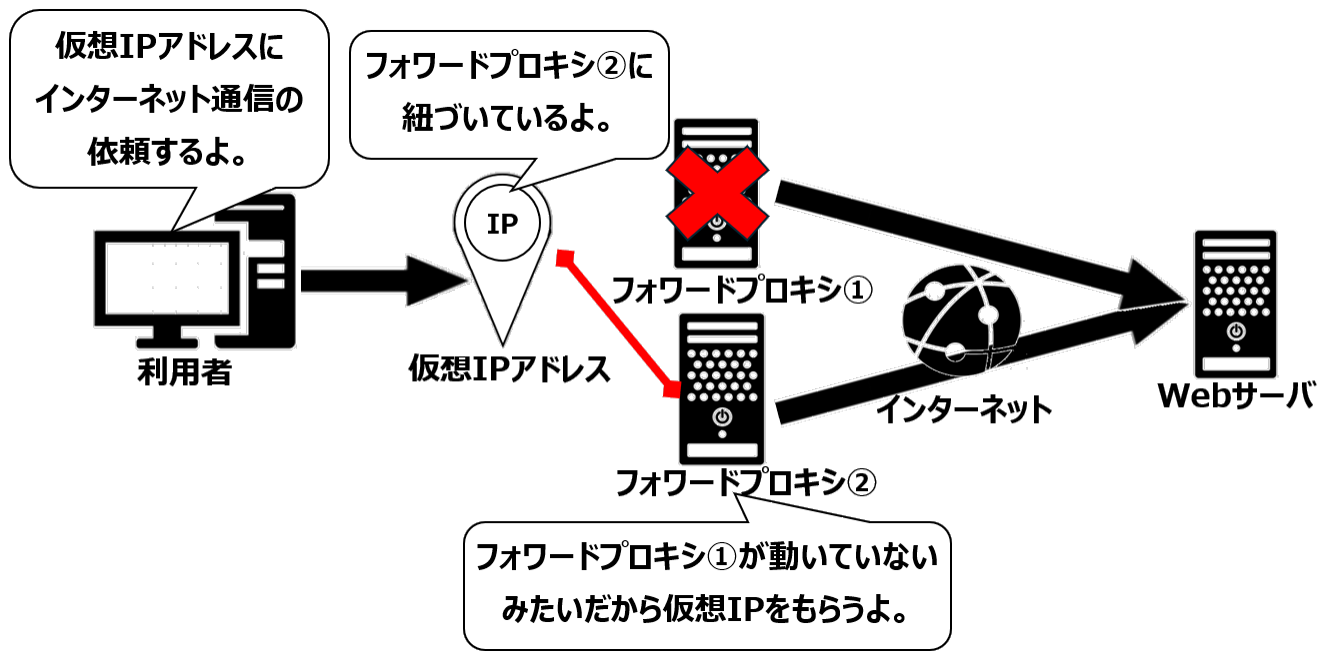

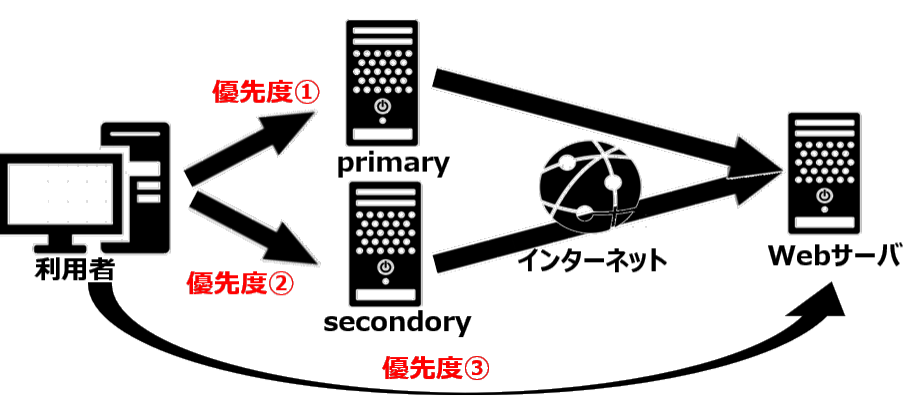

フェイルオーバー方式

フォワードプロキシのフェイルオーバー方式は、プライマリプロキシサーバーが何らかの理由で利用できなくなった際に、代替プロキシへと自動的に切り替えることで、サービスの継続性を確保する仕組みです。

この方式は高可用性を実現するための基本的なアプローチになります。

この構成では、通常時はプライマリプロキシサーバーがすべてのトラフィックを処理し、スタンバイサーバーは待機状態にあります。

プライマリサーバーの障害を検出すると、自動的にスタンバイサーバーがアクティブ状態に切り替わり、トラフィックの処理を引き継ぎます。

この切り替えは通常、仮想IPアドレス(VIP)を利用して実現されます。

障害検知と切り替えのメカニズムには、VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)といった標準プロトコルが使用されることが多く、これらのプロトコルがVIPの所有権を適切なサーバーに割り当てます。

利用者はVIP宛てにフォワードプロキシの通信を送信するため、切り替えを特に意識する異なる利用が継続できます。

この方式は高可用性を実現するための基本的なアプローチになります。

この構成では、通常時はプライマリプロキシサーバーがすべてのトラフィックを処理し、スタンバイサーバーは待機状態にあります。

プライマリサーバーの障害を検出すると、自動的にスタンバイサーバーがアクティブ状態に切り替わり、トラフィックの処理を引き継ぎます。

この切り替えは通常、仮想IPアドレス(VIP)を利用して実現されます。

障害検知と切り替えのメカニズムには、VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)といった標準プロトコルが使用されることが多く、これらのプロトコルがVIPの所有権を適切なサーバーに割り当てます。

利用者はVIP宛てにフォワードプロキシの通信を送信するため、切り替えを特に意識する異なる利用が継続できます。

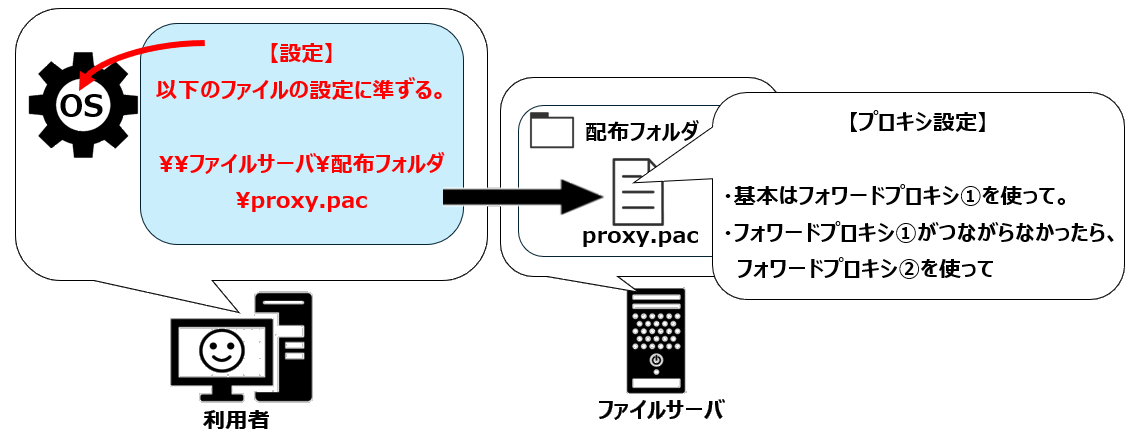

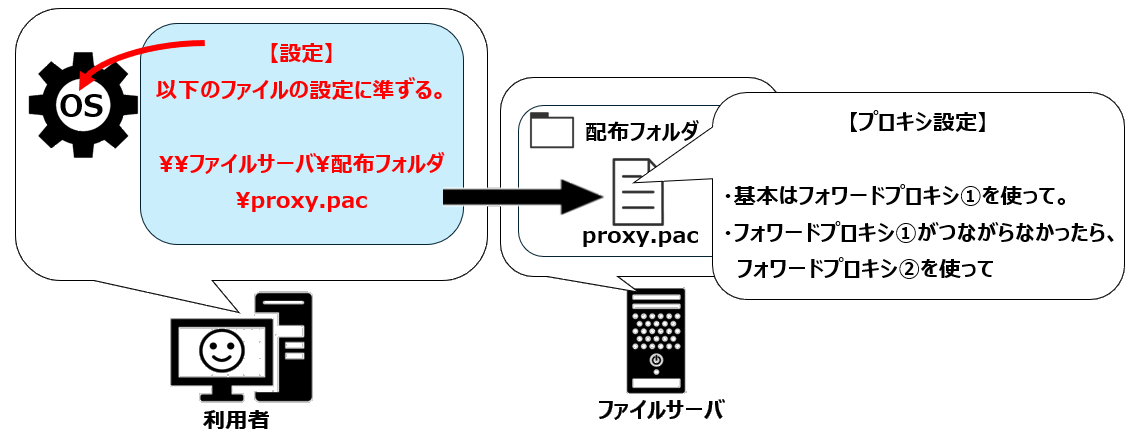

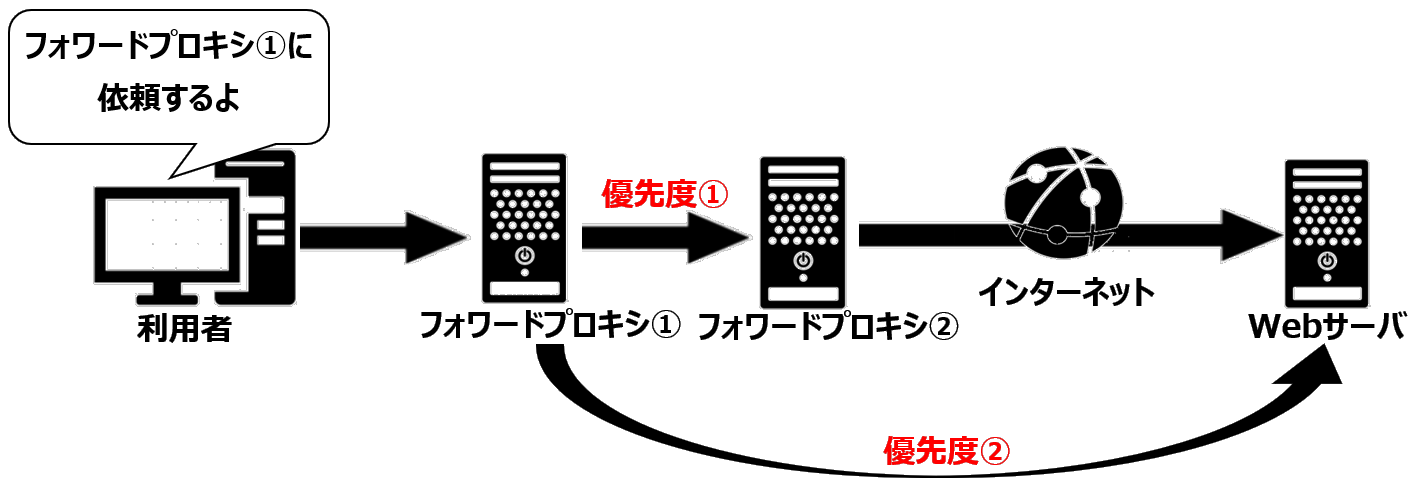

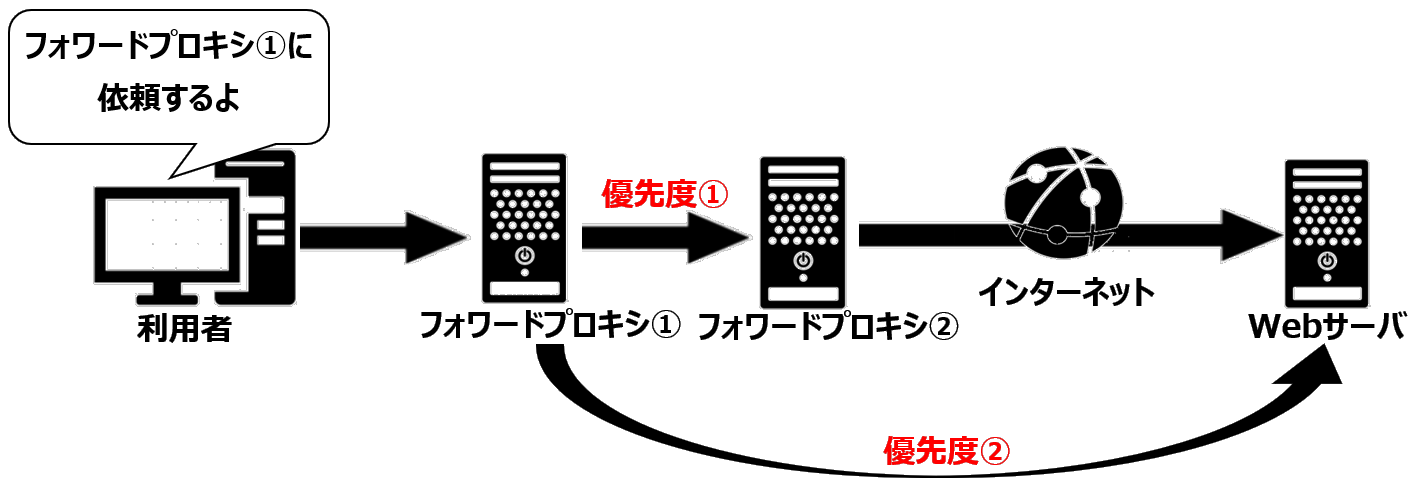

PACファイル方式

PAC(Proxy Auto-Configuration)ファイルを活用したフォワードプロキシの冗長化は、クライアント側の設定を通じて複数のプロキシサーバーへのフェイルオーバーを実現する手法です。

この方式は他の冗長化手法と比較して特別なハードウェアやソフトウェアを必要とせず、比較的シンプルに実装できる点が特徴です。

PAC ファイルは基本的に JavaScript で記述されたファイルであり、クライアントがどのプロキシサーバーを使用するかを動的に決定するためのロジックを含んでいます。

PAC ファイルによる冗長化の核心は、FindProxyForURL 関数の実装にあります。

この関数は URL とホスト名を引数として受け取り、使用すべきプロキシを示す文字列を返します。

冗長性を確保するためには、この関数内で複数のプロキシサーバーを指定し、優先順位をつけて返すようにプログラムします。

典型的な実装では、「PROXY primary.example.com:8080; PROXY secondary.example.com:8080; DIRECT」のような形式で複数のプロキシを指定します。

この構文はクライアントに対し、最初に primary プロキシへの接続を試み、それが失敗した場合は secondary プロキシを使用し、それも失敗した場合は直接接続を試みるよう指示します。

PAC ファイルベースの冗長化が機能する仕組みは、ウェブブラウザやその他のクライアントアプリケーションの標準的な動作に依存しています。

クライアントは PAC ファイルから返された複数のプロキシオプションを順番に試し、最初に成功した接続を使用します。

プライマリプロキシが応答しない場合、クライアントはタイムアウトを待った後(通常数秒)、次のプロキシへの接続を自動的に試みます。

これにより、エンドユーザーに意識させることなく、プロキシサーバー間のフェイルオーバーが実現します。

PAC ファイルによる冗長化の大きな利点は、サーバー側に特別な設定や追加機器を必要としない点です。

各プロキシサーバーは独立して動作し、相互に通信や状態共有を行う必要がありません。

この分散型のアーキテクチャにより、構成がシンプルになり、プロキシサーバー間の依存関係が排除されます。

また、既存のプロキシインフラを変更することなく、PAC ファイルの更新だけで冗長性を導入できる点も大きな利点です。

この方式は他の冗長化手法と比較して特別なハードウェアやソフトウェアを必要とせず、比較的シンプルに実装できる点が特徴です。

PAC ファイルは基本的に JavaScript で記述されたファイルであり、クライアントがどのプロキシサーバーを使用するかを動的に決定するためのロジックを含んでいます。

PAC ファイルによる冗長化の核心は、FindProxyForURL 関数の実装にあります。

この関数は URL とホスト名を引数として受け取り、使用すべきプロキシを示す文字列を返します。

冗長性を確保するためには、この関数内で複数のプロキシサーバーを指定し、優先順位をつけて返すようにプログラムします。

典型的な実装では、「PROXY primary.example.com:8080; PROXY secondary.example.com:8080; DIRECT」のような形式で複数のプロキシを指定します。

この構文はクライアントに対し、最初に primary プロキシへの接続を試み、それが失敗した場合は secondary プロキシを使用し、それも失敗した場合は直接接続を試みるよう指示します。

PAC ファイルベースの冗長化が機能する仕組みは、ウェブブラウザやその他のクライアントアプリケーションの標準的な動作に依存しています。

クライアントは PAC ファイルから返された複数のプロキシオプションを順番に試し、最初に成功した接続を使用します。

プライマリプロキシが応答しない場合、クライアントはタイムアウトを待った後(通常数秒)、次のプロキシへの接続を自動的に試みます。

これにより、エンドユーザーに意識させることなく、プロキシサーバー間のフェイルオーバーが実現します。

PAC ファイルによる冗長化の大きな利点は、サーバー側に特別な設定や追加機器を必要としない点です。

各プロキシサーバーは独立して動作し、相互に通信や状態共有を行う必要がありません。

この分散型のアーキテクチャにより、構成がシンプルになり、プロキシサーバー間の依存関係が排除されます。

また、既存のプロキシインフラを変更することなく、PAC ファイルの更新だけで冗長性を導入できる点も大きな利点です。

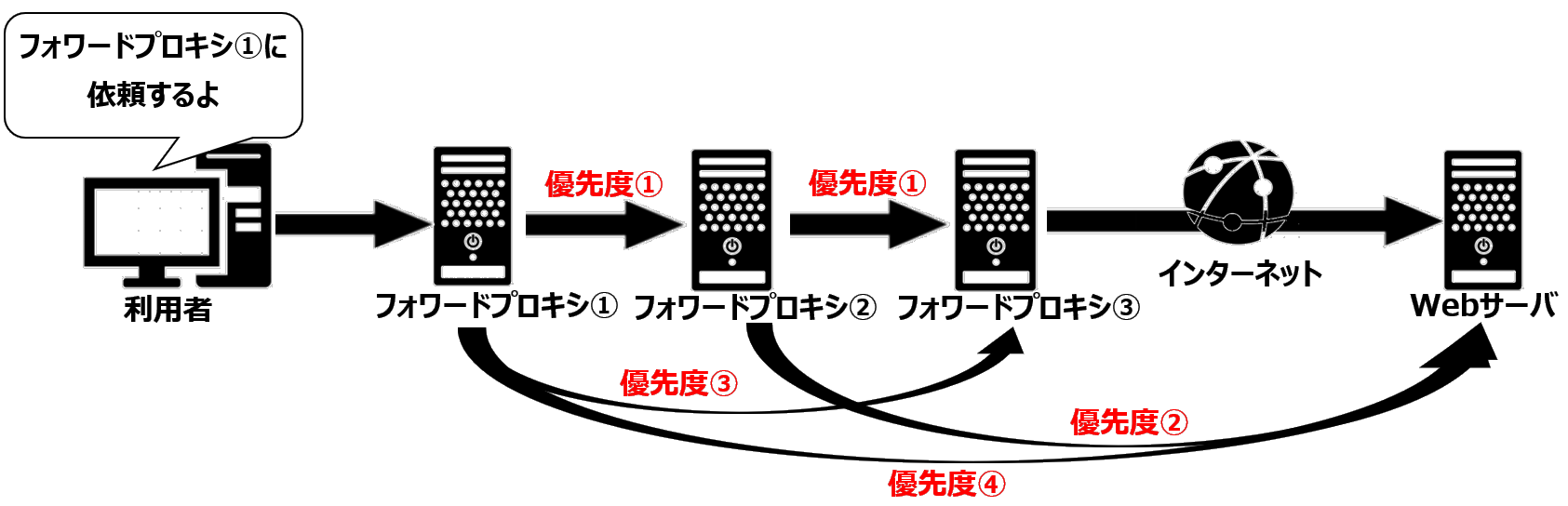

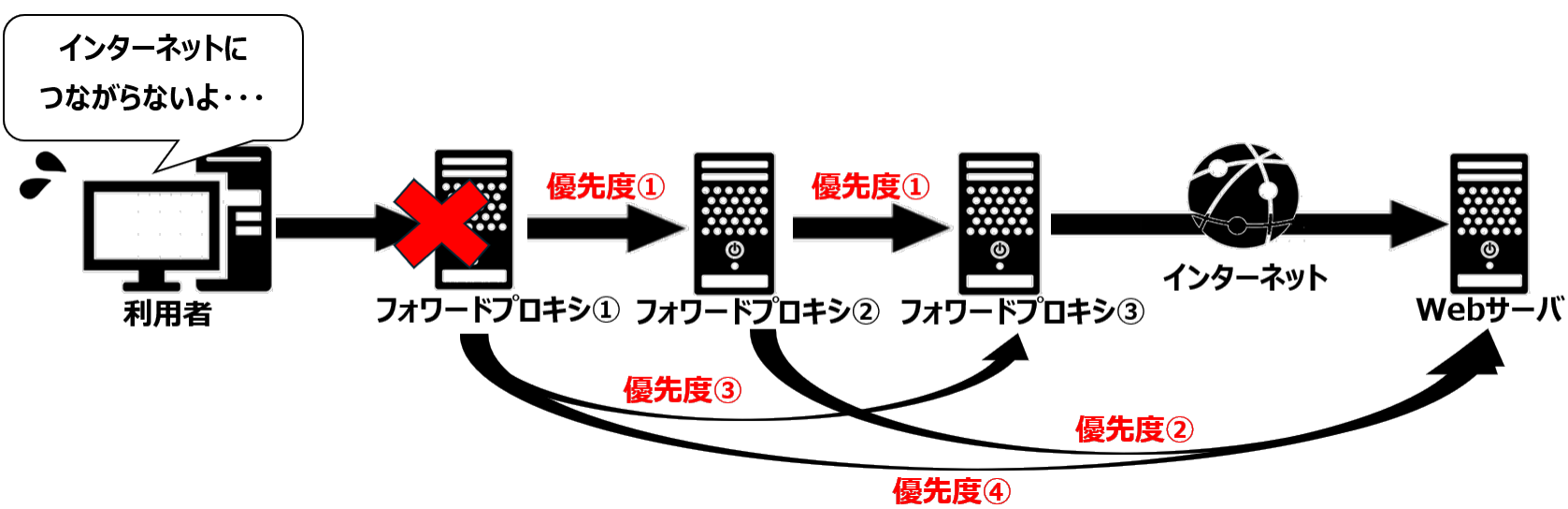

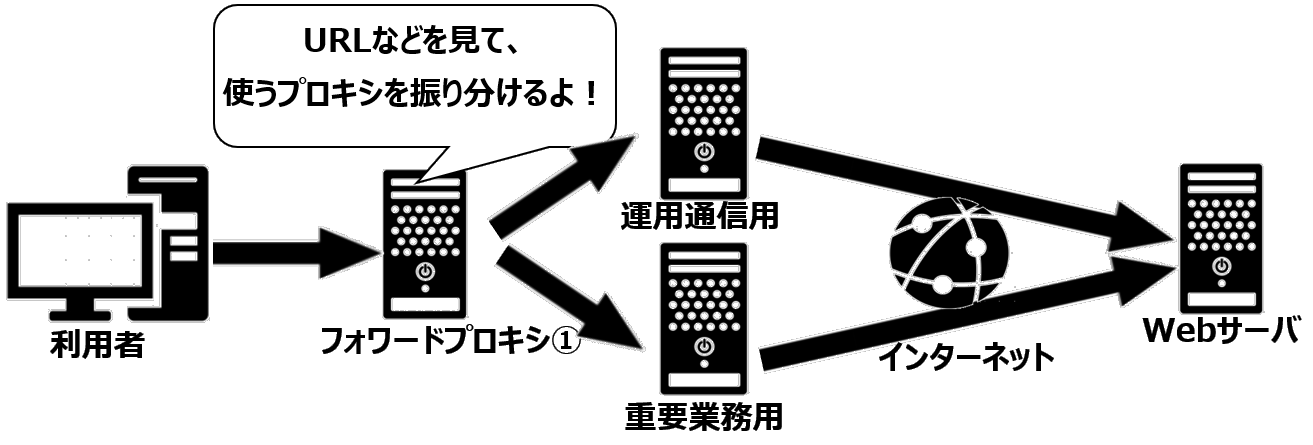

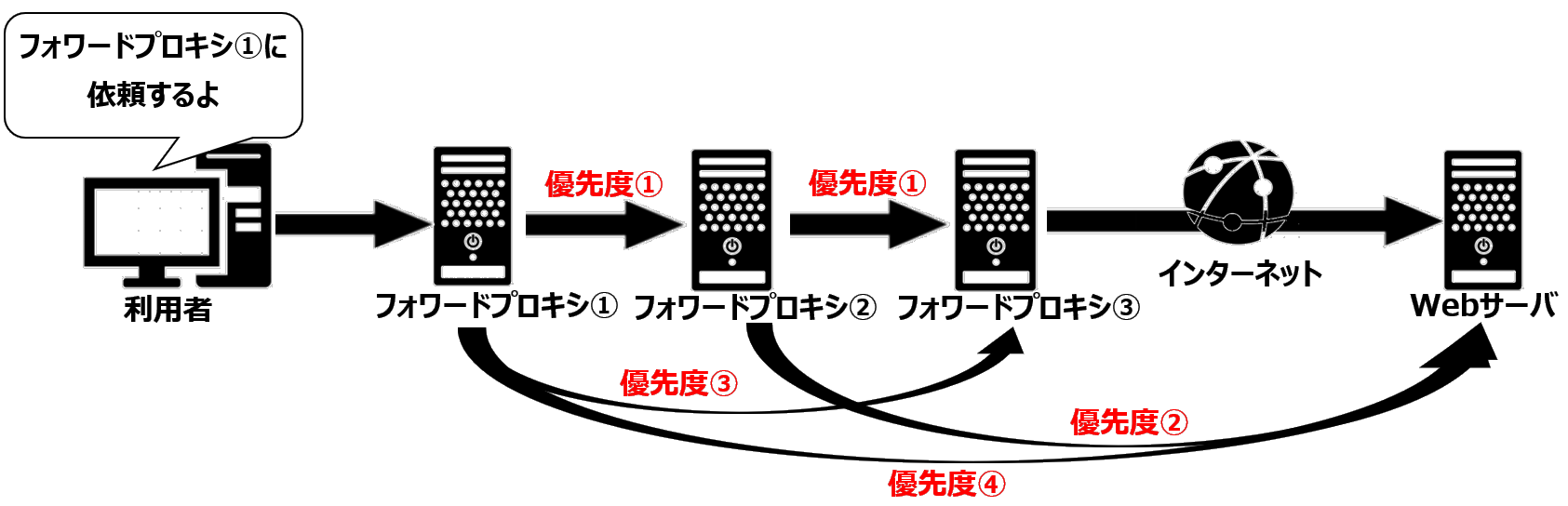

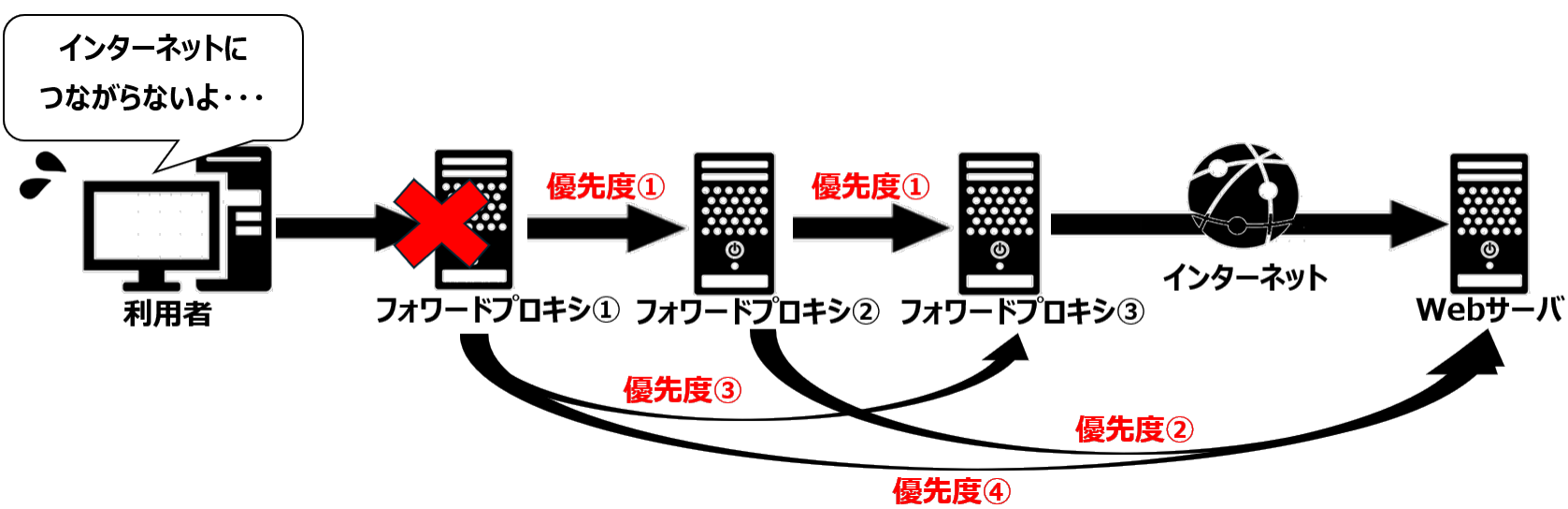

プロキシチェイン/カスケード方式

プロキシサーバの冗長化構成としては、あまり一般的ではないですが、プロキシチェインやカスケード方式と呼ばれる方式もあります。

この方式の特徴は、プロキシサーバを階層構造としてインターネットへの通信までにプロキシサーバを複数台経由させることにあります。

プロキシチェーンでは、クライアントからの要求が一連のプロキシサーバーを順次通過する構造を持ちます。

各プロキシは「親」と「子」の関係を形成し、クライアントリクエストは通常「子」プロキシから「親」プロキシへと転送されます。

最終的に最上位の「親」プロキシがインターネットにリクエストを送信することで通信を成立させます。

この方式においては、親プロキシの障害時には子プロキシが直接インターネット通信を行うことで、プロキシサービスの継続を行います。

このチェインが長いほど障害時に使用できるプロキシサーバが増えるため、冗長性が高まります。

冗長化の方向性としては、垂直方向への冗長化といえます。

ただ、この方式が一般的でない理由があります。

まず、子プロキシが弱点で、利用者から直接通信を受ける子プロキシが全滅してしまうとその後続に何段のプロキシを用意しようと意味がなくなってしまいます。

また、各階層のプロキシに親プロキシが使用できないときに使用する次にどのプロキシサーバへ転送かの判断ロジックが必要となり、技術的に高度な設計が必要です。

この方式を実際に使用するとしたら、各階層についても水平方向への冗長化が必須と言ってよいでしょう。

そうなるとわざわざ階層構造を作って、垂直方向の冗長性を行う必要性が薄れてしまうのです。

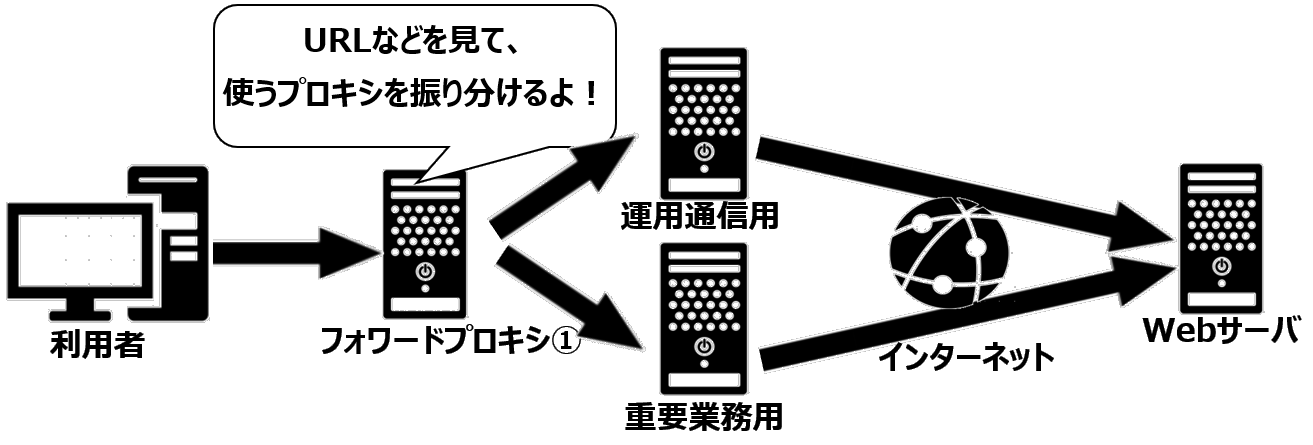

ただ、この方式には冗長性とは別にメリットもあります。

例えば、大規模環境においては、フォワードプロキシサーバの負荷分散と帯域制御は課題となります。

前段のフォワードプロキシにて通信内容を分別し、後段のフォワードプロキシを特定の目的別に分けることが可能になります。

このような利用用途においては、プロキシチェイン/カスケード方式は有用ですが、冗長性を目的に導入するというよりはプロキシを目的別に分ける構成の副次効果とみる方がよいでしょう。

この方式の特徴は、プロキシサーバを階層構造としてインターネットへの通信までにプロキシサーバを複数台経由させることにあります。

プロキシチェーンでは、クライアントからの要求が一連のプロキシサーバーを順次通過する構造を持ちます。

各プロキシは「親」と「子」の関係を形成し、クライアントリクエストは通常「子」プロキシから「親」プロキシへと転送されます。

最終的に最上位の「親」プロキシがインターネットにリクエストを送信することで通信を成立させます。

この方式においては、親プロキシの障害時には子プロキシが直接インターネット通信を行うことで、プロキシサービスの継続を行います。

このチェインが長いほど障害時に使用できるプロキシサーバが増えるため、冗長性が高まります。

冗長化の方向性としては、垂直方向への冗長化といえます。

ただ、この方式が一般的でない理由があります。

まず、子プロキシが弱点で、利用者から直接通信を受ける子プロキシが全滅してしまうとその後続に何段のプロキシを用意しようと意味がなくなってしまいます。

また、各階層のプロキシに親プロキシが使用できないときに使用する次にどのプロキシサーバへ転送かの判断ロジックが必要となり、技術的に高度な設計が必要です。

この方式を実際に使用するとしたら、各階層についても水平方向への冗長化が必須と言ってよいでしょう。

そうなるとわざわざ階層構造を作って、垂直方向の冗長性を行う必要性が薄れてしまうのです。

ただ、この方式には冗長性とは別にメリットもあります。

例えば、大規模環境においては、フォワードプロキシサーバの負荷分散と帯域制御は課題となります。

前段のフォワードプロキシにて通信内容を分別し、後段のフォワードプロキシを特定の目的別に分けることが可能になります。

このような利用用途においては、プロキシチェイン/カスケード方式は有用ですが、冗長性を目的に導入するというよりはプロキシを目的別に分ける構成の副次効果とみる方がよいでしょう。

まとめ

フォワードプロキシの冗長化構成について解説しました。

今回の冗長化構成の案は複数ありますが、整理すると以下のような内容になります。

推奨度は筆者個人の評価内容のため、参考までとして考えてください。

フォワードプロキシの冗長化としては、構成も単純かつアクティブ/アクティブでサーバリソースを有効活用できるロードバランサー方式が最も有用かなと思っています。

ただ、要件はシステム環境により大きく変わるため、複数の冗長化案を持ち、最適な構成を提案できるように他の方式についてもきちんと理解しておきましょう。

今回の冗長化構成の案は複数ありますが、整理すると以下のような内容になります。

推奨度は筆者個人の評価内容のため、参考までとして考えてください。

| 方式 | 説明 | 推奨度 | 備考(評価理由) |

|---|---|---|---|

| ロードバランサー方式 | 専用のロードバランサー装置やソフトウェアを使用して複数のプロキシサーバーにトラフィックを分散させる方式 | ◎ | 高い可用性と拡張性、効率的な負荷分散、障害検知機能の充実など総合的に優れた機能を提供。初期コストと設定の複雑さはあるものの、中〜大規模環境では最も推奨される方式。エンタープライズ環境での標準的アプローチ。 |

| DNSラウンドロビン方式 | 単一のプロキシホスト名に対して複数のIPアドレスを登録し、DNSが応答を返す際に順番を変えることでアクセスを分散 | △ | 実装が容易で追加ハードウェアが不要という利点があるが、DNSキャッシュによる切り替え遅延や精密な負荷分散ができない制約があり、障害検知も単体では不十分。小規模環境やコスト重視の場合に検討可能だが、重要度の高いシステムでは補完的な位置づけ。 |

| フェイルオーバー方式 | アクティブ-スタンバイ構成で、プライマリサーバーの障害時にセカンダリサーバーに自動切替を行う方式 | ○ | 実装が比較的シンプルで理解しやすく、確実な冗長性を提供。VRRPやHSRPなどの成熟した技術で実現可能。ただし、リソース効率はアクティブ-アクティブより劣る。中小規模環境や高負荷でない状況に適しており、重要なシステムでも十分に機能する信頼性の高い方式。 |

| PACファイル方式 | クライアント側で複数のプロキシサーバーを優先順位付きで定義し、自動的にフェイルオーバーを行う方式 | △ | サーバー側の設定変更が少なく、追加ハードウェア不要で実装できる点は魅力的。しかし、クライアント依存度が高く、すべてのアプリケーションがPACをサポートするとは限らない。フェイルオーバー時間も長くなりがち。小規模環境や予算制約がある場合の選択肢だが、クリティカルシステムでは他方式との併用が望ましい。 |

| プロキシチェイン/カスケード方式 | 複数のプロキシを直列に接続し、前段のプロキシが不調時に次のプロキシへ接続する方式 | × | 構成が複雑でトラブルシューティングが困難。各プロキシを経由するたびに遅延が蓄積し、パフォーマンスに悪影響。最下層のプロキシが単一障害点になりやすい。一般的なエンタープライズ環境ではあまり採用されず、特殊なセキュリティ要件や機能分離が必要な場合を除き、他の方式が推奨される。 |

フォワードプロキシの冗長化としては、構成も単純かつアクティブ/アクティブでサーバリソースを有効活用できるロードバランサー方式が最も有用かなと思っています。

ただ、要件はシステム環境により大きく変わるため、複数の冗長化案を持ち、最適な構成を提案できるように他の方式についてもきちんと理解しておきましょう。